2025年のSato 'Meadow'

2025年のTokyo Gendai では、12のインスタレーションを展示いたしました。作品の詳細は以下サムネイルをタップしてご覧ください。

Bernar Venet − Ceysson & Bénétière

The Steel Bar and the Pictorial Memory of the Gesture

『The Steel Bar and the Pictorial Memory of the Gesture』は Bernar Venet による、線と素材、形態と力、理性と有機性との間にあるダイナミズムの探究を継続する作品です。このパフォーマンスは、会場の壁面を舞台に、それらの要素を直接取り込んだサイトスペシフィックな作品が創出されました。

作家独自のプロセスでは、塗料をまとった鋼鉄のバーを使用し、そのビジュアルは、作家の身体の動き、ジェスチャーやバーの角度、素材の特性、塗料の流動性によって決定されました。

Acrylic paint on canvas, accompanied by steel bar and cable, 2025

Dimensions: site-specific

Kim Taek Sang − Johyun Gallery

刹那(せつな)

Johyun Gallery は、Sato ‘Meadow’ にて展示される Kim Taek Sang の新作大型インスタレーションを紹介しました。本作は、彼独自の「ダムファ(淡畵)」という絵画プロセスを通じて、顔料、水、光を用いた瞑想的な探求をさらに深めるものです。

Kim Taek Sang は30年以上にわたり、「水」というメディウムを通じて、色彩のにじみ、沈着、重なりを探求してきた作家であります。床に横たえたキャンバスの上に極少量の顔料を溶いた水を流し、乾かすという反復的なプロセスは、修行のようでありながら癒しの側面を持つ「ケアの美学」を示しています。数十層にも及ぶ塗り重ねの行為は、画面上に微細な空間の層を生み出し、光を散乱させて深みと密度を与えます。まるで自然が自ら描いたかのような、淡く控えめな色彩を帯びた彼の絵画を、作家は「淡畵(たんが)」と名づけています。

大竹 利絵子 − 小山登美夫ギャラリー

Tree、涙、その人

大竹利絵子の木彫作品は、少女や鳥やこどもたちのモチーフで、どこか懐かしさや親しみを感じさせる手触りが宿されています。荒削りな木は着彩されずにその素地を見せており、素材の生命とも繋がっているようです。

そこにはどこか繊細な存在性が佇んでおり、大竹作品は、鑑賞者の 幼年期の思い出とどこかで触れ合うであり、またいつの間にか不思議な夢の中の異世界へと誘われていくようです。

本出展作は今年2025年4-6月に開催された、第31回平櫛田中賞記念展「大竹利絵子 いるのここ」に出展された作品です。「涙」(2024年)は巨大な子供が静かに涙を浮かべているような表情で、胸のところからなにかの大きな突起物ようなものがとび出ています。「その人」(2025年)は巨大な少女が膝に犬を乗せつつ、手を添えるでもなくかすなか微笑みを浮かべ、視線はまっすぐ遠くを見つめています。いずれも高さ2m前後の大作ですが、そのスケール感の大きさと静謐でありながら凛とした幻想的な存在性が鑑賞者に遥かな想像性を喚起させます。

Tomio Koyama Gallery の大竹 梨絵子アーティストページはこちら:

https://tomiokoyamagallery.com/artists/rieko-otake/

作品のお問い合わせは [email protected] までご連絡ください。

Tree、樟、212 x 44 x 33、2022

涙、樟、220 x 68.3 x 70.5、2024

その人、樟、175 x 70 x 80、2025

ムラタ有子 − GALLERY SIDE 2

白樺の庭

Tokyo Gendai のムラタ有子のインスタレーションでは、細長く立体的なぺインティングと陶のうさぎで構成する「白樺の庭」を展示しました。ムラタ有子は豊かな筆跡でミニマルに風景や動物を描く小さな絵画で知られていますが、2010年より空間を意識した陶の作品を作り始めました。今回の作品のようなキャンバスと陶を組み合わせたインスタレーションはあまり知られていません。ムラタは益子の陶芸師に師事した後、陶芸学校に入校し、今年は60 cm ほどの高さのウサギの彫刻を完成させました。2021年の資生堂ザ・ギンザ・スペースでは細長い角材にキャンバスを貼った白樺のぺィンティングを林のように展示しています。二つの要素を合わせて、今回は鑑賞者が、これらの作品の間を歩ける形となっています。

白樺の庭、木にキャンバスに油彩、陶、300 x 370 x 300 cm、2021-2025

水戸部七絵 − HARUKAITO by ISLAND

He's a sexy fighting star

この世を去ったスターたちは時代が変わるごとに、ニュースや社会的問題に取り上げられ、再考察される。これまで絶対的、または普遍的なものであった権威、常識や定説までも変わるわけであります。BLM以降、ジェンダー、様々な人種や植民地の歴史など、マイノリティ間の構造は、ポートレートを常に描いてきた水戸部にとって、重要なトピックであります。

本展ではデヴィッド・ボウイがメインとして取り上げられました。

こうした著名なスターたちのポートレート作品は、実際に直接対象の顔を見て描かれたものではなく、メディアに登場するスターや著名人のイメージを間接的に捉えたものです。そのため、雑誌の表紙やレコード・ジャケットといった、メディアを通じた複製物としてのモチーフが描かれました。

会場にはレコードや楽器などが散乱し、キャンバスに直接取り付けられたものもあり、まるで喧嘩や抗争の跡のような光景が広がっていました。しかし、それは音楽とアートによる非暴力的な戦いであり、ときに悲惨な状況を想起させつつも、抵抗する人々に寄り添うポジティヴなメッセージとなりえていました。

石膏に油彩, 190 x 110 x 20 cm, 2024

Nathalie Vairac − space Un

Inspire / Expire

「Inspire / Expire」は、塩、声、記憶が交差する静謐なインスタレーションです。

観客は広がる塩のプールの縁に座り、ヘッドフォンを通して、集合的な記憶、時間、変容をめぐる重層的な対話を聴くことができました。物語は、アーティスト自身の旅を軸に展開されていました。このインスタレーションは、アーティストが2025年5月に奈良・吉野のspace Unで滞在制作したレジデンス前半期の成果として構想されました。2026年初頭に吉野で予定されている最終公演と、東京で展開されるパフォーマンスの基盤となりました。

インスタレーション, 250 x 250 x 300 cm, 2025

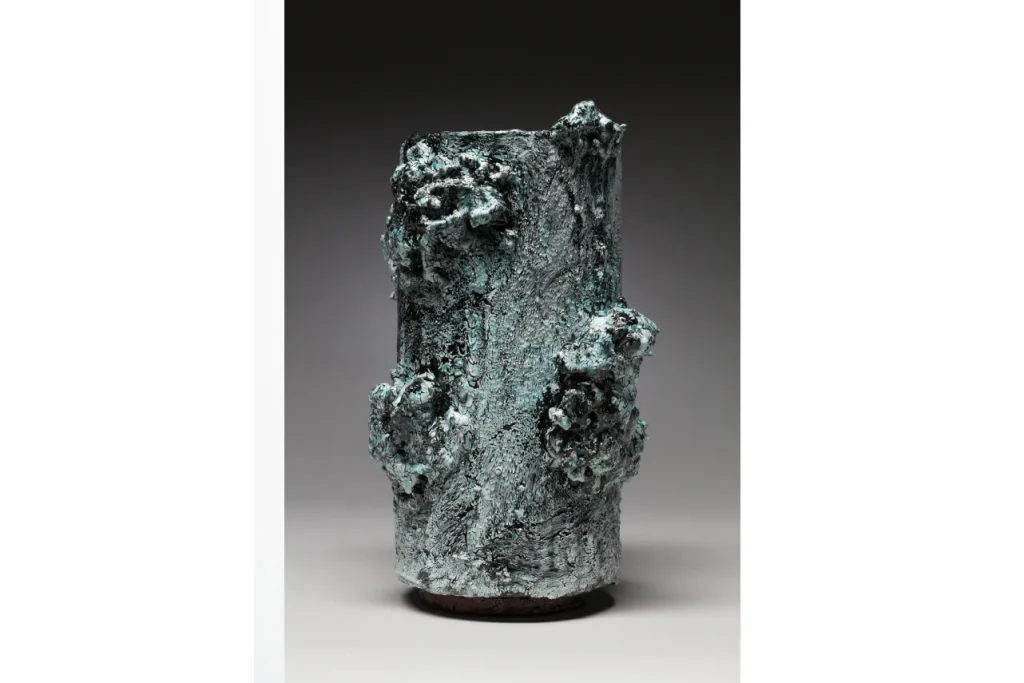

桑田卓郎 & Dan McCarthy − KOSAKU KANECHIKA

Dear Friend

「Dear Friend」と題する展示は、陶芸を制作する2人のアーティストの親密な対話にスポットライトを当て、抽象と具象、日米のコンテクストの違いを超えて、陶芸というメディアに対する彼らの異なる、しかしつながりのあるアプローチを明確にしました。土との本能的で遊び心に満ちたダイナミックな出会いを示す様々な彫刻作品が展示されました。

桑田は、茶の湯に根ざした陶芸の伝統を受け継ぎながら、現代的な彫刻作品を制作。彼の茶碗や彫刻は、古くからの伝統に敬意を払いながらも、その現代的な感性と境界線を破ることへの嗜好が、鮮やかでメタリックな色彩と型にはまらないフォルムに表れていました。

カリフォルニアで育った McCarthy の陶芸は、意図的に単純化せず、控えめで直接的であったため、手触りや触感を重視。湿った重い粘土を前に、即時性と陽気な精神でもって、感情のおもむくまま本能的に形にしていくことが表現のベースにありました。代表作の「Facepot」と名付けられたセラミック作品からも見て取れるように、彼の作品は一見陽気でおどけた表情を見せましたが、同時に陽気さの背後に潜む、どこか不穏で空虚な雰囲気も漂わせていました。

作品リストはこちらからご覧いただけます。

河井寛次郎、濱田庄司、Bernard Leach、Tony Marsh、Sylvie Auvray、Edgar Sarin、三島喜美代 − Sokyo Gallery

地球にやさしいフェアのかたち

河井寛次郎が、近代化が進む日本において作品を通して自然との調和の大切さを訴えた思想を基点に、彼とともに民藝運動を推進した濱田庄司やバーナード・リーチ、さらに民藝に影響を受けた現代作家、そして大量生産に警鐘を鳴らした三島喜美代の作品が取り上げられました。これらの作品は、苔や横浜の地元に根ざす植物を取り入れた森の空間に展示され、環境への負荷を最小限に抑えた新しいアートフェアのあり方が検証されました。

森のプラニング協力:PLANTED、アドバイザリー:Nicholas Trembley

作品リストはこちらからご覧いただけます。

Douglas Watt − Unit 17

Pit

Pit(2025)は、バンクーバーを拠点とするアーティスト、Douglas Watt による新作インスタレーションで、Tokyo Gendaiのために特別に制作されました。この作品は、青の段ボール箱が数百個詰め込まれた長方形のピット(穴)で構成されていました。

Watt はこれまで、自身の住む地域にある公共空間やその備品を再現する制作を行ってきましたが、本作では、従来のミニチュアサイズや実寸大のスケールから離れ、地元のプールにある飛び込み練習用エリアの風景を、仮設的なモニュメントとしてスケールアップさせました。

本作は、体操練習の際に落下の衝撃を和らげるために世界各地で使われている“フォームピット”という建築的スポーツ装置への参照であると同時に、オンラインショッピングで頻繁に使われるパッケージ素材への言及ともなっていました。

Paper, cardboard, tarpaulin and tape, 2025

大谷工作室 − Kaikai Kiki Gallery

寝るこタワー

淡路島を拠点に活動する大谷工作室は、陶芸を基盤にブロンズやFRP、ペインティングまで多様な表現を展開し、2025年にはバンクーバー美術館で海外初の個展を開催するなど、注目を集めています。本展では、高さ170cmのブロンズ作品《寝るこタワー》を中心に、彫刻作品によるインスタレーションを展開しました。

ブロンズに金箔, 170 x 76.1 x 77.3 cm, 2022

Carl Krull − Formation Gallery

Vertex

『Vertex (ヴァーテックス)』は、Tokyo Gendai のために特別に制作された新作のライブドローイング・パフォーマンスであり、デンマークのアーティスト、Carl Krull が大判の紙にインクを用いてダイナミックな地形的フォルムを描き出します。Krull の技法は、経度・緯度・子午線のような線を幾重にも重ね、紙の平面性を打ち破る複雑なネットワークを形成します。この手法は、不完全さをあえて受け入れ、それが自然と拡張していくことで、有機的な形態が紙の表面から浮かび上がるような効果を生み出します。

アートフェアの期間中、毎日1点ずつ、合計4点の大型インクドローイングが制作されます。来場者は、日々変化する生きた作品の創造過程をリアルタイムで体験することができます。

このパフォーマンスは、日本の書道から深い影響を受けています。筆とインクの使用だけでなく、一筆一筆に意図を込め、瞑想的で規律ある動作で描くという姿勢が、書道(shodō)の理念を反映しています。描く行為そのものが儀式のような意味を持ち、視覚的にも精神的にも観客を引き込みます。

こうした要素が融合することで、『Vertex』はドローイングの枠を超え、彫刻的な体験へと昇華します。西洋と東洋の芸術的伝統をつなぐこのパフォーマンスは、「線」という普遍的な表現手段の力を称えるものです。

Tokyo Gendai 会場内、ブース #S11 にて行う Carl Krull によるパフォーマンスは、以下の日程で実施予定です。

9月11日 (木) 6:30 PM – 7:30 PM

9月12日 (金) 12 PM – 1 PM

9月13日 (土) Sept 1 PM – 2 PM

9月14日 (日) Sept 12 PM – 1 PM

実演 / 紙に墨絵

大平龍一 − NANZUKA

The Last Supper

大平龍一のインスタレーション《The Last Supper》は、2015年から2025年にかけて制作された作品をひとつの青いテーブルに集めます。異なる時代や目的、コンセプトのもとで生まれた彫刻やオブジェが初めて一堂に会することで、予期せぬつながりの邂逅が立ち現れます。本作には、これまで公開の機会が限られていた初期作から近作までが含まれ、鑑賞者は作家の10年間にわたる創造の軌跡を「晩餐」として共に体験することになります。ここで提示されるのはひとつの明確なコンセプトではなく、創作の偶発性や、意味がものともののあいだの関係から立ち上がるあり方です。《The Last Supper》は、観客が大平の歩みを偶然的な出会いと対話として経験するための共有の場となります。

ミクストメディア・インスタレーション

300 x 600 x 300 cm, 2015-2025