プレステージ・シャンパーニュメゾン 「ペリエ ジュエ」 との新たなコラボレーションを発表した、ポーランド出身のアーティスト / デザイナー、Marcin Rusak 。

彼の最新作 『Plant Pulses(植物の鼓動)』は、植物が発する微細なシグナルを視覚と聴覚で体験できるインスタレーションで、2025年9月12日~14日にパシフィコ横浜で開催される Tokyo Gendai にて世界初公開されます。

本作では、ペリエ ジュエのエペルネのブドウ畑に生息する指標植物(アクシオファイト)に着目。ブドウ、ウマノスズクサ、シロツメクサを中心に構成し、ルサック独自の樹脂によってシャンパーニュのテロワールを封じ込め、現代のハーバリウムとして昇華しました。

Tokyo Gendai での初公開を前に、彼の制作過程について語っていただきました。

「植物の"儚さ"と向き合うことに惹かれ、その保存から劣化・分解に至るまでの全過程を探るようになったのです。」

Marcinさんの作品には、植物や花が頻繁に登場しますが、それはご家族の歴史、特にお祖父様が植物学者であったこととも関係しているようですね。植物との関わりがアートの主題になったきっかけや、いまでも花に魅了され続ける理由があれば教えてください。

ロンドンのロイヤル・カレッジ・オブ・アートで学んでいたとき、初めて「花」を通して、自分が信じる価値観や世界観を表現できる可能性に気づきました。

当時、ある指導教員から「強い感情を呼び起こすモノについて探究してみなさい」と言われたことが、すべての始まりでした。私は祖父が所有していた「ダンツィガー・シャップ」と呼ばれるバロック様式の大きな装飾家具を思い出しました。その祖父こそが、創造性や好奇心、そして起業家精神において私に多大な影響を与えた人物であったことに、後になって気づいたのです。

この家具には花のモチーフがあしらわれており、私にとっては自分のルーツとふたたび向き合い、そして植物装飾の歴史とその可能性を探求する出発点となりました。

その後、私はロンドンの花市場を訪れ、業界における廃棄の現実を知ります。市場が閉まった後、廃棄される花々を収集してスタジオで実験を繰り返しました。枯れかけた花をプレス機で押しつぶし、テキスタイルに抽象的なパターンを残したり、自然樹脂や合成樹脂と混ぜて新たな複合素材の性質を探ったりしました。

植物の「儚さ」と向き合うことに惹かれ、その保存から劣化・分解に至るまでの全過程を探るようになったのです。この姿勢は、私の多くの作品やプロトタイプ、彫刻作品、そして委託制作シリーズへと発展していきました。

植物や花に魅了され続ける理由は、プロジェクトごとに新たな性質や事実を発見できることです。知れば知るほど、より深く探求したくなり、創造意欲が高まっていくのです。

幼少期の思い出の中で、温室や花にまつわる印象深い記憶があれば教えてください。

私が子どもの頃には、祖父はすでに花の栽培事業を閉じていました。そのため、強く記憶に残っているのは、温かい空気に混じった錆のにおいや、枯れかけた植物が放置された温室が雑草に覆われていく光景でした。この「成長と衰退のサイクル」は、今でも私の中に強く残っており、作品の核となっています。

また、私たちが住んでいた家の地下には、かつて周辺の温室全体を温めていた石炭式の巨大な暖房室がありました。地下3階分の高さがあり、サイバーパンクのようなSF的な雰囲気があり、とても印象的でした。

日本では「花とアート」というと“いけばな”を思い浮かべる人も多いかもしれません。以前、日本の漆を使った作品も制作されたと伺いましたが、日本の哲学や素材が制作に影響を与えたことはありますか?

確かに、「いけばな」は美しい伝統であり、花一輪の存在感を空間的かつ彫刻的に際立たせる素晴らしい表現です。

私自身は、花と他の自然素材や人工素材を融合させることに強く惹かれています。2017年には、富山でのレジデンスプロジェクトの中で、伝統工芸の職人の方々から漆の技法を学ぶ機会がありました。

このコラボレーションでは、廃棄された花を厚い漆の層で封じ込めるという実験を行い、両素材の特性を際立たせたユニークな彫刻作品が生まれました。

また、日本の「わびさび」の哲学には、私自身と強い共鳴を感じます。儚さや不完全さを美と捉えるその精神は、私の作品制作においても重要な要素です。「美」と「醜」の境界を再考し、未来に残すべき価値とは何かを問い直す。日本文化の中にも、こうした価値観が深く根付いていると感じています。

Marcinさんの作品はコンセプトから始まり、素材も樹脂や金属、テキスタイル、香りなど多岐にわたります。家具やインスタレーション、ファブリック、香水など、最終的なアウトプットもさまざまです。制作から発表までの中で、最もワクワクする瞬間はいつですか?

私にとって最も大切なのは、やはり「実験すること」そのものです。コンセプトリサーチ、手描きのスケッチ、そして未知の領域に挑戦するマテリアル実験。そのどれもが創作の核であり、可能性の扉を開いてくれます。

使用する素材は、最初のリサーチから導き出されることが多く、その後のプロセス全体に影響を与えます。また、私は作品やプロジェクトの「ライフサイクル」を定義することも重視しています。生分解性(堆肥化可能)であるか、あるいは美術館や家庭で長く保存されるべきものであるか。それによって設計も変わります。

最終的な展示に関しても、音や映像、香りなどを組み合わせ、感覚に訴える体験として総合的に設計するよう心がけています。

今後挑戦したいテーマ、コンセプト、素材などがあれば教えてください。

私は、「未来は常に現在から生まれる」と考えています。一つのリサーチが、次の探求へと自然につながっていくのです。

現在は、スタジオで導入可能な新素材に関するいくつかのプロジェクトに取り組んでいます。たとえば、ガラスや自然由来の樹脂、家庭用コンポストで分解可能なバイオポリマーなどです。また、科学者とのコラボレーションを通じて、素材の特性をより深く理解し、新しい技術の開発も進めています。

加えて、4月に新しいスタジオに移転したことで、より大きなスケールでの彫刻や建築的インスタレーションにも取り組めるようになりました。

今回のペリエ ジュエとのコラボレーション「Plant Pulses」について教えてください。

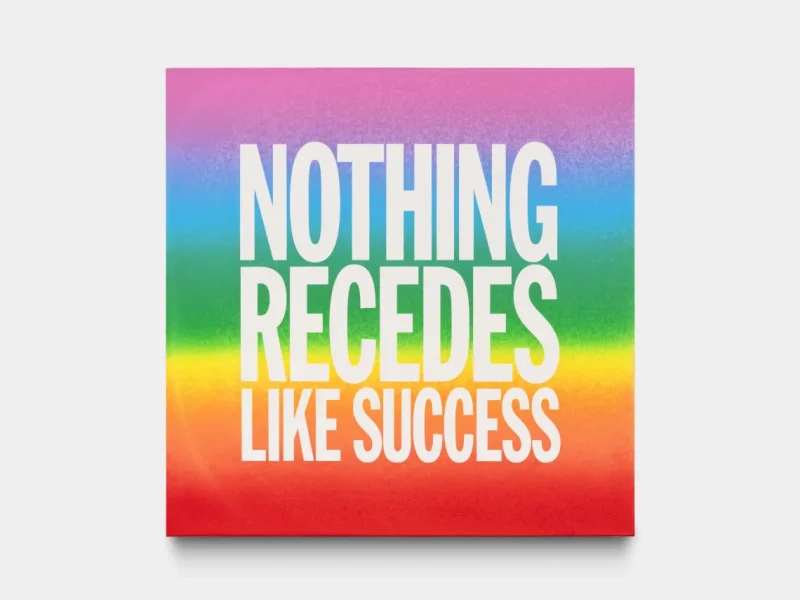

「Plant Pulses」を日本で初披露できることをとても楽しみにしています。このプロジェクトは、植物と人間のコミュニケーションの新たな可能性を探るものであり、自然とのよりパーソナルなつながりを築くヒントにもなるはずです。

私はペリエ ジュエのエペルネにあるブドウ畑に生息する「アクシオファイト」からインスピレーションを受けました。アクシオファイトとは健全な環境でのみ生息し、環境評価の指標となる大切な存在です。それらの植物が発信するシグナルを目と耳に伝える体験型インスタレーション、それが「Plant Pulses」です。

今回のプロジェクトには多くの方々が携わってくださり本当に感謝しています。とくに、バルテク・ホイナツキ氏とクララ・ホイナツカ氏には、植物の福祉や超音波による植物間コミュニケーションについて多くの知見を提供していただきました。

東京や日本で訪れてみたい場所はありますか?

Tokyo Gendaiのために、また日本を訪れることをとても楽しみにしています。前回の訪問から数年経ちましたが、日本特有の活気ある文化や、自然の美しさにも改めて触れてみたいと思っています。

<ありがとうございました!Tokyo Gendaiでお会いできるのと、ペリエ ジュエのシャンパーニュバーにて『Plant Pulses』の公開を楽しみにしております。>

Marcin Rusak

1987年ワルシャワ(ポーランド)生まれ。現在はロンドンとワルシャワを拠点に活動しています。価値、儚さ、そして美学の交差地点に自身の作品を位置づけるルサックは、現代社会の消費パターンや産業がいかなる手法でそれを操作するのか、さらには私たちが組み込まれて機能するその込み入ったシステムについての研究も行っています。制作が真実性の探求ともいえる彼の作品は、常に疑問を呈し、歴史を参照し、そしてあり得べき未来の提示を行います。素材や量感や形態が持つ力を活用し、マルシンは自身の構想を導き手として、装飾的なオブジェから彫刻へ、そして立体から平面へと表現や技法を自在に行き来するのです。

人文科学(ワルシャワ大学・ヨーロッパ研究学士号)と美術(オランダのデザイン・アカデミー・アイントホーフェンにおけるMan and Living プログラム)のバックグラウンドを有し、またデザインプロダクツの修士号をRCA(英・ロンドン)にて取得しました。

2017年に「U-50 国際北陸工芸アワード」(富山)の優秀賞に選ばれています。