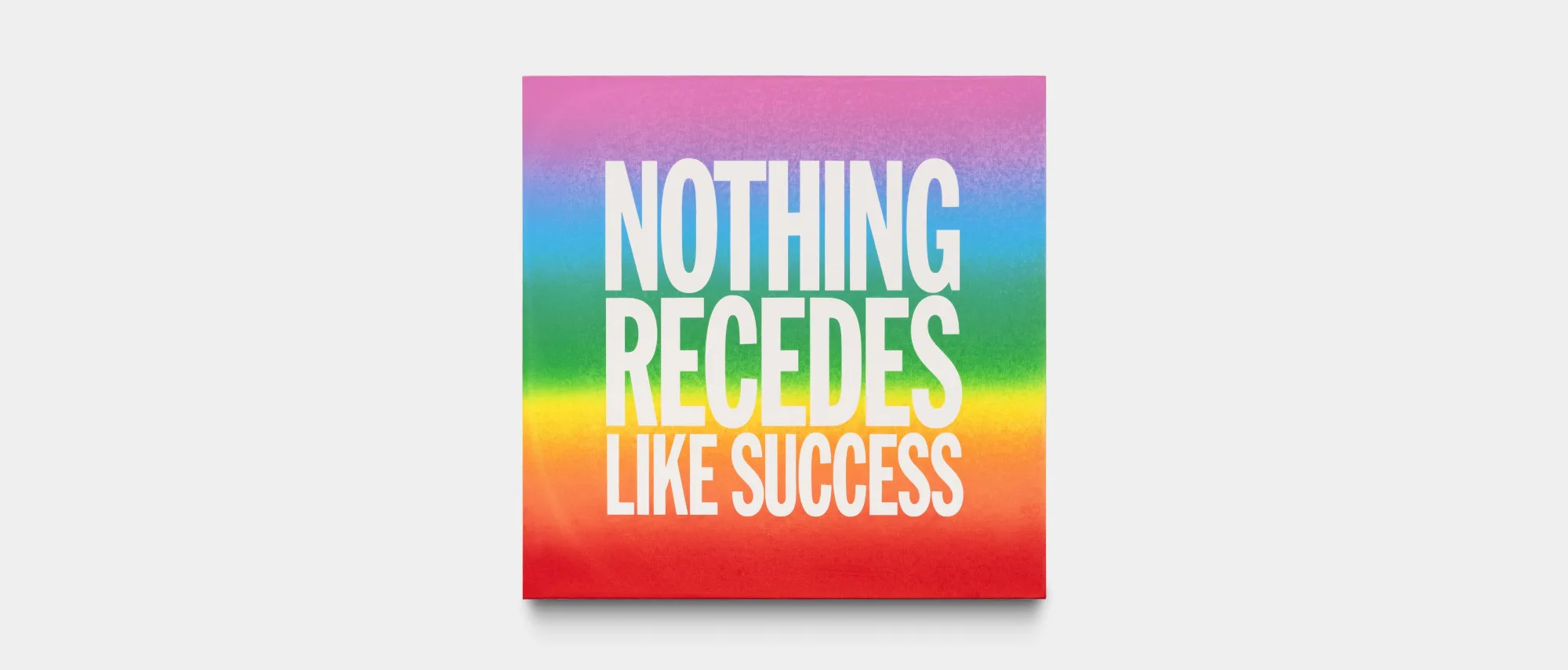

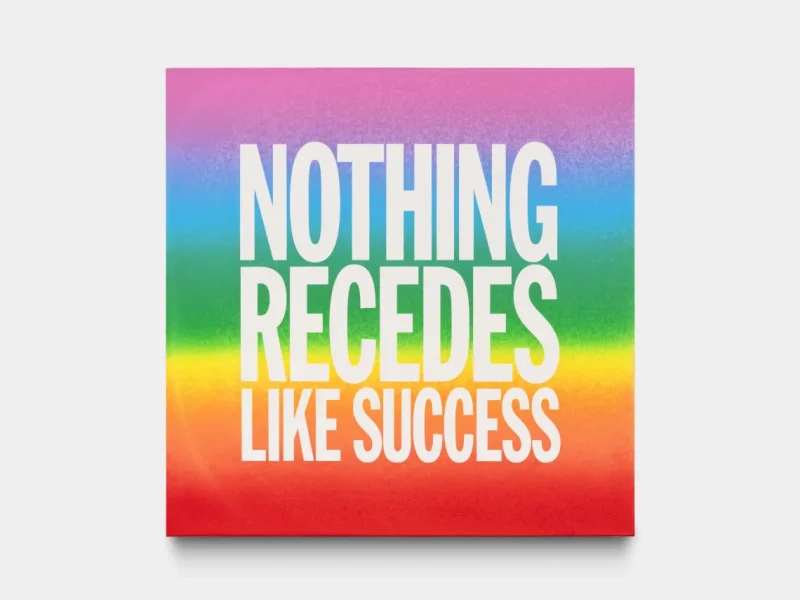

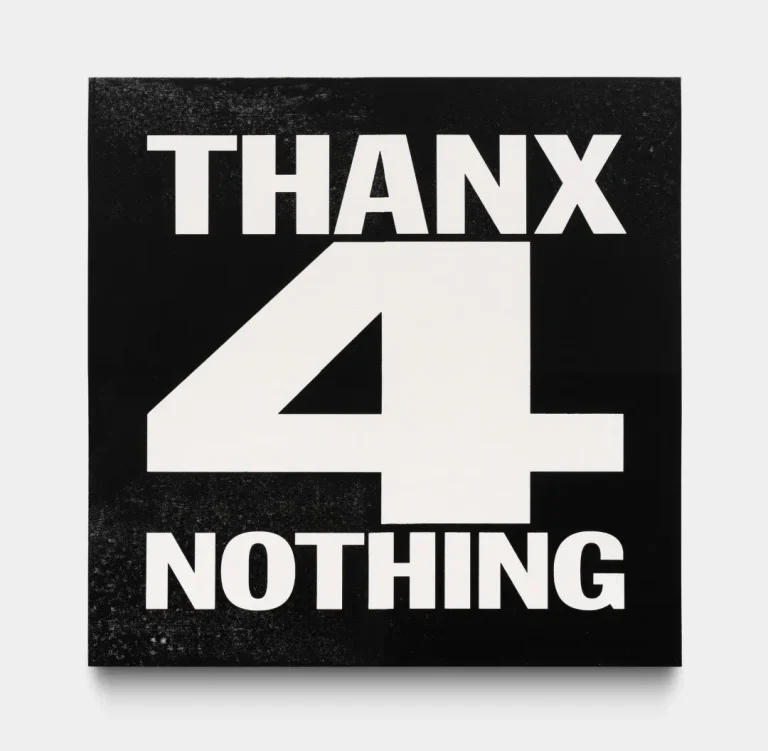

NOTHING RECEDES LIKE SUCCESS, 2015

Acrylic on canvas, 101.6 x 101.6 cm / 40 x 40 in

© Giorno Poetry Systems Courtesy the Estate of John Giorno and Almine Rech Photo by Nicolas Brasseur

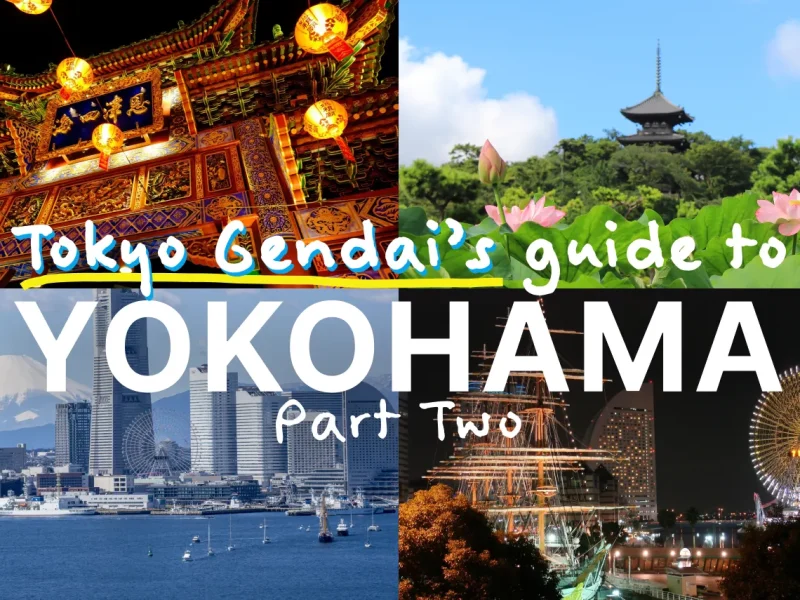

You’ve Got to Burn to Shine(輝くには燃えなければならない); Thanks 4 Nothing(何もありがとうなんて思ってない); Life is a Killer(人生はキツい)。

これらは、アーティストJohn Giorno(1936–2019)が描いた力強いマントラです。この象徴的なタイポグラフィ作品は今年9月の Tokyo Gendai で Almine Rech ギャラリーより展示されます。

詩人と画家としてだけでなく、Giornoはアクティビズムとコミュニティ形成に情熱を注ぎました。1965年には非営利団体 Giorno Poetry Systems(GPS)を設立し、イベントや展覧会、ライブパフォーマンスを数多く開催しました。

彼の「アーティスト同士の連帯を育む」という想いは、今も GPS の活動を通じて受け継がれています。現在、その舵を取るのが Executive Artistic Director の Anthony Huberman です。Huberman さんはこれまで、ニューヨークの MoMA PS1 や SculptureCenter、サンフランシスコの Wattis Institute for Contemporary Arts など、数々の著名な美術館・機関でキャリアを積んできたキュレーターでもあります。

本インタビューでは、Hubermanさんに John Giorno の代表作や、1960年代ニューヨークのラディカルなアートシーンにおける彼の存在感、そして不確かな時代における「連帯」の重要性について伺いました。

なぜ GPS のディレクターという役職を引き受けようと思ったのですか?

2023年2月にこの役職に就任しました。きっかけは、GPS が持つ豊かな歴史に惹かれたことです。1965年に John Giorno が設立し、遺言でも活動継続を自らのレガシーとして明言していました。GPS は当初から「アーティスト同士の支え合い」という理念に基づいていて、「John のようなアーティストが、どうすれば他のアーティストや詩人、ミュージシャンを支援できるか?」という問いから始まりました。限られた制度的な機会を奪い合うのではなく、協働し支え合う文化を築く――この精神に強く共感したのです。

「アーティスト同士が助け合う、その連帯感こそが、今こそもっとも必要だと思います」

そのような協働を支えるために、GPSではどのような取り組みをしていますか?

GPSの主な活動はいくつかあります。まずはイベントプログラムです。アーティストや詩人、ミュージシャンを招いて自分が敬愛する他のアーティストを紹介するイベントです。コンサートをキュレーションしたり、トークイベントを行ったり、映画を上映したりと、形式はさまざまです。次に、レコードレーベルがあります。アーティストにコンピレーションLPのキュレーションを依頼しています。

もうひとつ重要なのが、Johnの代表作のひとつである「Dial-a-Poem」。1968年に始まったこのプロジェクトでは、詩人やミュージシャン、活動家など132人による朗読を録音し、無料で電話をかけられる専用番号に設定しました。電話をかけると、Allen GinsbergやWilliam S. Burroughs、Frank O’Haraなどの有名なアーチストの声がランダムに流れるものでした。オリジナルの回線は今も稼働していますが、Johnがこの世を去った後、メキシコ、フランス、ブラジルでも新たな回線を立ち上げました。それぞれ現地語で、若い世代の声を紹介しています。現在は、タイ、香港、イタリア、スイスでの展開も準備中です。

最後の柱となるのが、現在再始動に向けて準備を進めている助成プログラムです。1980年代、GPSはAIDSと共に生きるアーティストたちに資金を提供していました。John は Patti SmithやLaurie Anderson にチャリティーコンサートの開催を依頼し、その収益で支援を行っていたのです。こうした相互扶助の精神は、GPSの歴史において非常に重要な要素であり、私たちはそれを現代にもう一度取り戻そうとしています。

GPSで働いて2年以上が経ちました。この期間で、アートやアクティビズムについて新たに学んだことはありますか?

GPSのような取り組みに対するニーズが非常に大きいことを実感しています。アーティスト同士がつながり、連帯する場への関心はとても高い。とりわけ、権威や規模、トップダウン的な承認に価値が置かれがちなニューヨークでは、それがなおさらです。GPSは、「アーティストは自分たちで文化をつくることができる」「制度に承認されるのを待つ必要はない」と、思い出させてくれる存在なんです。アーティスト同士が助け合う、その連帯感こそが、今もっとも必要とされているのだと思います。

John Giorno にお会いしたことはありますか?どんな印象を持ちましたか?

2007年に、当時の夫であるアーティストの Ugo Rondinone を通じて一度会ったことがあります。圧倒的なカリスマ性と存在感に驚きました。ステージに立っていない時でも、彼の周囲には磁場のようなエネルギーがあって、温かさと引力のようなものを感じました。GPSが体現している「コミュニティを築く力」を、彼自身が体から自然に発しているような人物でした。

「これらのフレーズは、生と死、喜びと苦しみといった対極をひとつに折りたたみます。彼は人生のあらゆる側面を寛容さとオープンな心で受け入れるよう私たちに促しているのです」

Giorno は、Andy Warhol、William Burroughsなどのアーティストたちと同時代を生きました。彼はそのシーンの中でどのような立ち位置だったのでしょう?また、彼の作品が際立っている理由は何だと思いますか?

Giorno はまさに、そのシーンの中心にいました。1960年代初頭には Warhol の恋人だったこともあり、実際に Warhol が初めて手がけた映画『Sleep』(男性が5時間半眠り続けるだけの作品)に登場しているのは、眠っているジョン本人です。

また、William Burroughs とは特に親しい間柄で、現在 GPS のイベント会場として使用しているスペースは、かつて Burroughs が暮らしていたロフトです。彼が引っ越した後、同じ建物の上階に住んでいた Giorno がその部屋を購入し、私たちは今もそこを活動拠点として使い続けています。歴史とつながる、とても象徴的な場所です。

彼の作品が特異なのは、詩人でありながら「言葉」を従来の枠から解き放とうとした点です。絵画は美術館に、詩は本やカフェにあるもの――そうした既成概念を超えて、ジョンは日常の中にあるメディア、たとえば映画や電話、パフォーマンスを詩の媒体として取り込みました。その象徴が「Dial-a-Poem」です。誰もが使う電話を通じて詩を届けるという発想は非常に革新的で、魔法のようにアートが生活へ入り込む感覚を生み出しました。

Giorno の他の作品で、他にも知っておくべきものはありますか?

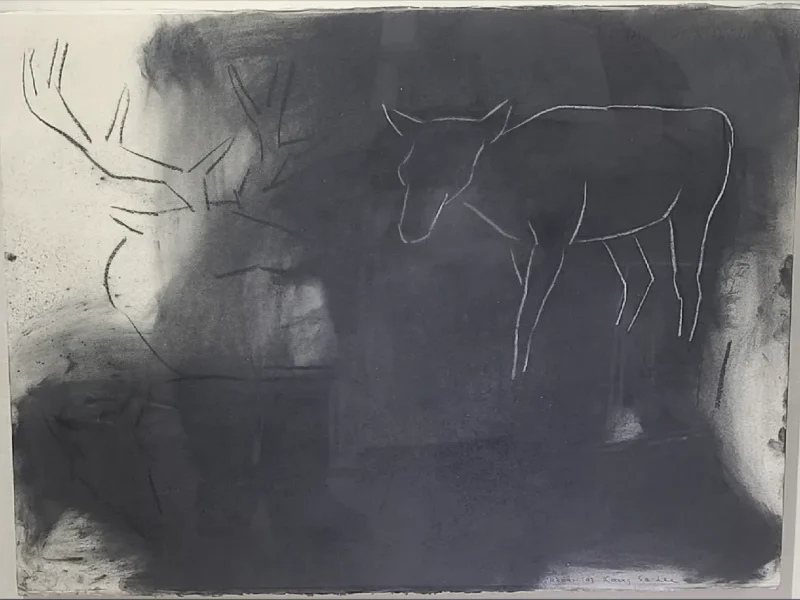

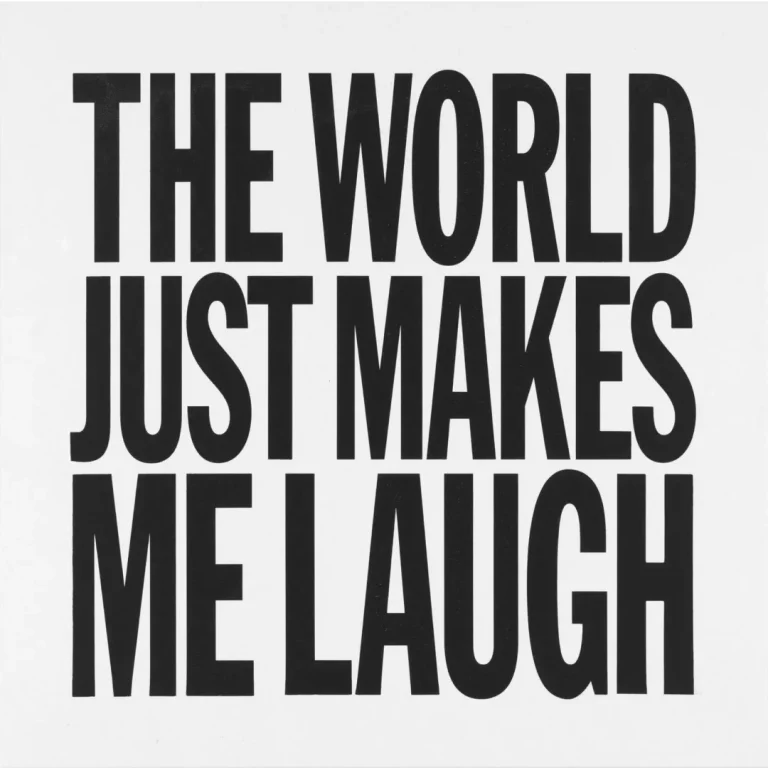

彼の絵画作品も非常に重要です。Tokyo Gendai の会場では、その一部が展示される予定です。一見すると、ただ言葉がキャンバスに描かれているだけのようにも見えますが、それは詩や言葉を絵画という伝統的な形式に組み込む試みの一環です。

Tokyo Gendaiで初めて John Giorno の作品を見る人に、どんなふうに接してほしいと思いますか?

まずは喜びを持って接してほしいです。「Life is a Killer(人生はキツい)」といったフレーズは、一見すると悲観的に聞こえるかもしれませんが、実際には深い「生の肯定」です。John の言葉は、生と死、喜びと苦しみといった相反するものを一つに折りたたみ、それらが同時に存在していることを受け入れるよう促します。そして、執着を手放し、人生のあらゆる側面を寛容さとオープンな心で迎え入れることを呼びかけているのです。

<ありがとうございます!Tokyo Gendai で John Giorno の作品に出会えるのを楽しみにしています。>

Anthony Huberman

1975年生まれ、ニューヨークを拠点に活動するキュレーター/ライター。現在は、1965年にアーティストの John Giorno によって設立された非営利団体 Giorno Poetry Systems のエグゼクティブ・アーティスティック・ディレクターを務めており、アーティスト、詩人、ミュージシャンが他の表現者の作品を通じて思索を深める場をつくっている。これまで、サンフランシスコのWattis Institute for Contemporary Artsにてディレクター兼チーフ・キュレーターを務めたほか、ニューヨークのThe Artist’s Institute創設ディレクター、パリのPalais de Tokyoキュレーター、SculptureCenter(ニューヨーク)キュレーター、MoMA PS1(ニューヨーク)パブリック・プログラム部門ディレクターなどを歴任。