Nanae Mitobe installation view of “Trumpʼs ears are like Van Goghʼs (I also.)” 2024, HARUKAITO by ISLAND

神奈川県生まれの水戸部七絵は、手で一斗缶から直接油絵具を掴み取り制作する、大胆な絵画で知られています。キャリア初期には、David Bowie やMichael Jacksonといったスターたちのポートレートで注目を集めましたが、2014年のアメリカでの滞在制作をきっかけに、匿名の顔を抽象的に描いたシリーズを制作。近年、水戸部はインスタレーションにも取り組み始めました。社会的なテーマに応答しながら、風刺とユーモアを交えた表現で、鋭い文化的メッセージを発信しています。

本インタビューでは、これまでの制作の変遷について語っていただきました。

「経験を重ねる中で、精神的にも肉体的にも技術的にも、少しずつ課題を乗り越え、アップデートできるようになってきたと感じています」

アーティストとして活動されるなかで、特に楽しいと感じる瞬間や、逆に大変だと感じるのはどのような瞬間でしょうか?

エンターテインメントのようなわかりやすい「楽しさ」はあまりありませんが、アトリエで絵をぼんやり眺めている時が、私にとって心地よい時間だと感じています。

アーティスト活動には誰しも苦労があると思いますが、私の場合は、その時々で「大変さ」の種類が変わってきました。若い頃は、搬入や展示準備など、作品を外に出す行為自体が負担でした。最近はそうした作業に慣れ、発表への精神的なハードルは下がったものの、今はリサーチや社会的テーマへの対応、テキストの執筆など、絵以外に時間を使うことが増えています。社会との関わり方を考えることが多くなり、その難しさを感じるようになったのかもしれません。

搬入が大変だと感じられた理由について、もう少し詳しく教えていただきますか?

20代の頃は制作の初期段階で、作品が重かったり、想定より大きくなったりと、物理的な問題が多くありました。たとえば2016年、愛知県美術館で初個展を開いた際は、1トンほどの作品をクレーンやユニックでアトリエから搬出することに。心臓が止まりそうなくらい緊張したのを覚えています。

さらに、作品がどう見られるのかという不安も大きく、会場の白い壁にかけられたときの印象を想像できず、不安になることも多くありました。設営の技術や道具の扱いにも不慣れで、理想的な展示ができないもどかしさもありました。そうした経験を重ねる中で、精神的、肉体的、技術的なハードルを少しずつ乗り越え、アップデートできるようになってきたと感じています。

制作における課題が、物理的な面から社会の変化への対応やテーマの扱いへとシフトしていると思いますが、社会的なテーマにはどのように向き合い、作品に落とし込んでいらっしゃいますか?

もともとは絵画の原理やアカデミックな制作スタイルを学び、作品をどう成立させるかを考えていましたが、東京に出て数年経つうちに制作環境や視野が広がりました。現代アートは社会の変化とともに常に動いていて、新しいメディアも次々と登場します。たとえばAIや戦争といった国際情勢も含めて、「今、自分が何を作るべきか」を感じ取るアンテナを常に張っておく必要があると感じています。 展覧会のスケジュールも年間で複数ある中で、時代の変化をいち早く受け止め、作品として外に出していく。そのサイクルを保つことはとても重要でありながら、やはり大きな負担でもあります。

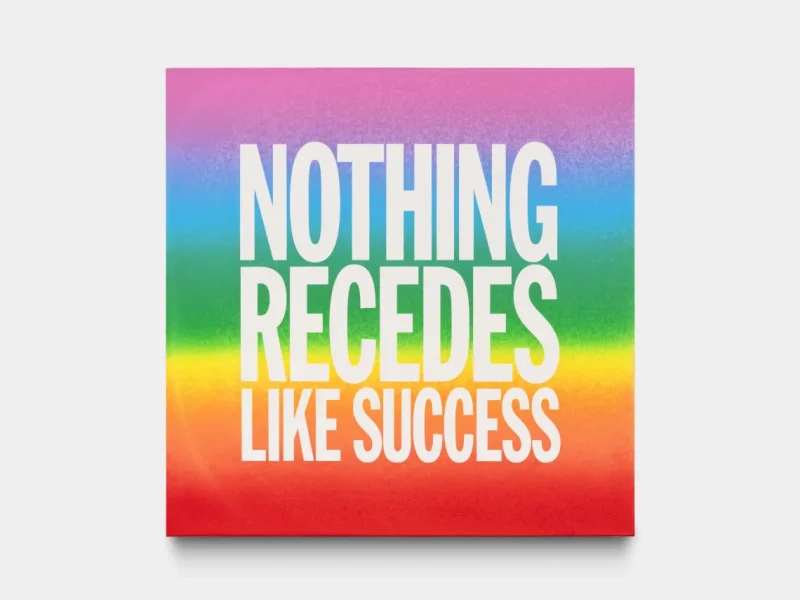

今回Tokyo Gendaiで発表予定の新作でも、アメリカの大統領選やトランプ氏をめぐる問題など、社会的テーマにどう意味を持たせるかを考えています。ただ、それらをそのまま作品に置き換えるのではなく、少し距離を置きながら、意味を内包させるような形で表現することに悩んでいます。ただモノをつくるのではなく、そこに意味を込めるということを考えると、制作以外にも多くの課題が見えてきます。

「ルーティンを決めないことが自分にとってのルーティンかもしれません。スタジオや自宅には時計を置かず、起きたときの感覚を頼りに自然と制作に向かいます。

制作にあたって、日常的に行っているルーティンや習慣があれば、教えていただけますか?

ある意味では、「ルーティンを決めないこと」が自分にとってのルーティンかもしれません。スタジオや自宅には時計を置かず、起きたときの感覚や天気、空気を頼りに自然と制作に向かいます。集中できる時間帯は日によって違うので、「決まった時間に描く」といった習慣はあえて持たないようにしています。それが自分にとって自然な制作リズムなのだと思います。

性格的な面もあると思うのですが、私は、ずっと心地よい場所に居続けることに抵抗があるタイプなのかもしれません。例えば泳ぐのが苦手なのに、年に一度はどこかで泳ぐとか、無人島でサバイバルしてみるとか、たまには何もない場所に身を置いて、自分が何を生み出せるのか試したくなることがあります。そうした体験は、ある意味でリサーチの一環とも言えますし、精神的にも新鮮さを得るための方法でもあります。海外や自然豊かな場所、都市から離れた場所に意識的に足を運ぶようにしています。

常に新しい気持ちで作品と向き合えるように心がけています。

「ポートレートを描くのが苦手」と水戸部さんのYouTubeでおっしゃっていましたが、描き続ける中で、ご自身や作品に変化はありましたか?

最初は美しい目鼻立ちの人物など、具象的な顔を描いていました。でも描くうちに「美しい顔」に対して、肯定と否定、両方の感情が自分の中にあり、そのせめぎ合いが画面に現れるようになりました。ある時、自然の中でとても抽象的な顔を描けた瞬間があり、それがとても開放的な体験でした。そこから、絵を描くことで自分や社会の問題に向き合い、解放される可能性があると感じるようになりました。そうした経験を通じて、「顔」というテーマを通して何かを解決できるかもしれないという希望を持ちながら、作品を発表しています。

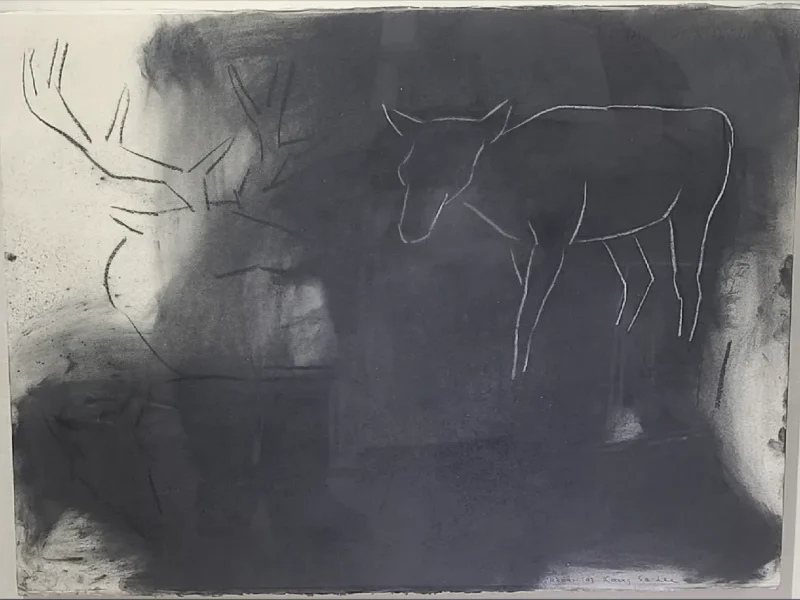

今年のTokyo Gendaiではインスタレーション作品を展示されますが、これまでの作品と比べて、制作のアプローチや考え方に違いはありましたか?

今回はSIDE COREさんと展示します。東京やストリートカルチャーをテーマに活動する著名なアーティストグループで、以前から作品を拝見していました。私のフィールドとは異なりますが、その視点の違いが面白いと感じました。都市が抱える社会問題や人物像を通して、相対的に補完し合う構成を目指しています。

初めて「都市」をテーマに、乗り物や建物、人以外の建築物をどう表現するかが新しい挑戦でした。私は画家なので立体制作の経験はほとんどなく、彫刻家と協力しながら強度ある作品づくりを進めています。ただ、「彫刻作品」ではなく「絵画の延長としての立体」という意識で取り組んでおり、彫刻家とは異なる形になると思います。

最後に、神奈川県ご出身の水戸部さんですが、横浜内で個人的に好きな場所があれば教えていただけますか?

私は横浜の高校に通っていて、美術予備校も横浜駅の近くでした。通学路がとてもエモーショナルな記憶として残っています。たとえば、相鉄線の上にある画材屋で道具を買い、地下通路を抜けて川沿いを歩くその道のりが本当に印象深くて。画材を買いすぎて袋が破れ、道端で絵の具を拾いながら歩いたこともありました。あのエリアは、初めて本格的に絵を描き始めた場所なので、特別な記憶が強く残っています。ただ歩くだけでも、ふっと感傷的になるような、大切な道です。

<ありがとうございました!9月のTokyo Gendaiでまたお会いできるのを楽しみにしています。>

水戸部七絵

神奈川県生まれ。現在、ウィーンと日本を拠点に作家活動を行っている。2011年、名古屋造形大学 卒業、画家 長谷川繁に師事する。2022年-2023年、オーストリアのウィーン美術アカデミーに交換留学し、アラステア・マキンブン(Alastair Mackinven)に師事する。2024年、東京藝術大学大学院卒業、画家 小林正人に師事する。 2016 年愛知県美術館での個展にて発表、2020 年に愛知県美術館に「I am a yellow」が収蔵される。2022 年に初の作品集「Rock is Dead」を出版。「Rock Star」、「TIME」シリーズをはじめ、近年では、パンデミック期間に自身がネットニュースのトピックからインスピレーションを得て制作した「Picture Diary」シリーズを発表するなど、画家の視点で社会をリアルタイムに捉え、時にはポップに時には皮肉的に大胆かつ独創的なスタイルで時代を表現する。