アートを買ったけれど、その後どうすれば良いの?寺田倉庫株式会社 代表取締役社長の寺田航平さんにお話を伺いました。美術品の取り扱いや保管をプロフェッショナルに依頼することのメリット、アートが持つ目に見えない「価値」、そしてアートを街づくりに取り入れるホリスティックなアプローチについて、語っていただきました。

気に入ったアート作品を購入した後や手元の作品を飾り替えた際に、保管が必要になることもあるかと思います。 そういった場合、どのような保管方法があるのでしょうか?

保管方法はさまざまな手段がありますが、TERRADA ART STORAGEでは、コレクションの規模や目的に応じて選べる2種類の保管プランをご用意しています。

ひとつは「部屋保管プラン」。ご自身で作品の出し入れや管理を行っていただく形式で、大小さまざまなお部屋の中から、作品の量やサイズに応じて柔軟にお選びいただけます。天王洲のほか、平和島、横浜羽沢、京都にも拠点があります。

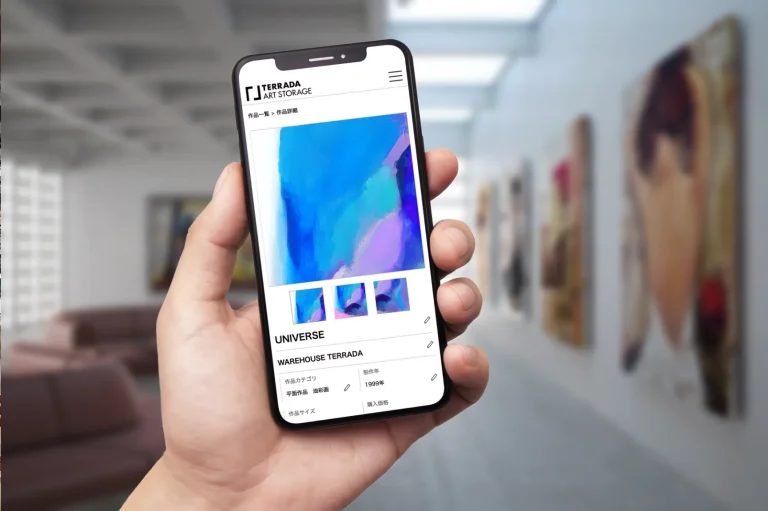

もうひとつは「作品単位保管プラン」。1点からお預かりできるプランで、月額440円(税込)からご利用いただけます。当社指定の倉庫に作品をお送りいただくと、美術品取り扱いの専門スタッフが1点ずつ丁寧に撮影し、作品情報とともにオンライン上のアカウントで一元管理できるようになります。コレクションが少ない方や、初めて保管をご検討される方にも安心してご利用いただけます。

保管のプロを頼るメリットはなんでしょうか?

美術品は単なる「モノ」ではなく、それぞれに作家の想いや物語が込められた、かけがえのない存在です。その価値を次世代へ受け継ぐためには、保管をはじめ、輸送・梱包・展示といった一連のプロセスにおける丁寧な取り扱いが欠かせません。私たちは、関連会社のTERRADA ART ASSIST株式会社と連携し、美術品の保管を軸に、輸送・展示・梱包・修復・保険までをワンストップで提供できる体制を整えています。

輸送・梱包では、作品の形状・材質・重心・荷重や輸送時の揺れを考慮しながら、オーダーメイドで最適な梱包箱の作成などを行うことで、作品を輸送時のあらゆるリスクから守っています。修復では、作品のコンディションチェック・保存修復・額装などを通じて作品を劣化や損傷から守り、長期で保管することをお客さまにご提案しています。当社のアートハンドラー(美術品を取り扱うスタッフ)は、全国で900人弱しかいない「美術品梱包輸送技能取得士」の資格を持ち、確かな知識と技術で日々の業務にあたっています。

また、TERRADA ART STORAGEにご登録いただいたお客さまには、預けた作品の写真や情報をオンラインで一元管理できる無償のコレクション管理ツールをご提供しています。整理や可視化がしやすく、資産管理にも役立つサービスです。

保管という言葉の裏には、実はさまざまな工程があり、そこには専門的な判断が必要になる場面が多くあります。だからこそ、作品を安心して預けていただける環境づくりに、引き続き丁寧に取り組んでいきたいと考えています。

美術品を保管している間に、破損したりカビが生えてしまうことはないのですか?

美術品の状態を良好に保つためには、温度や湿度の管理に加えて、保管前後の取り扱いにも細かな配慮が欠かせません。当社の保管庫は、温度20℃±2℃・湿度50%±5%の環境を常時維持しており、一般的にこの条件下ではカビが繁殖しにくいとされています。急激な温度・湿度の変化を避けることで、素材のゆがみや割れといった損傷も防ぐことができます。

ただし、お預かりの時点でカビがすでに付着している場合、繁殖を防ぐことはできても、痕跡を完全に取り除くのは難しいこともあります。また、梱包の仕方や使われている資材が、かえって作品に負荷をかけてしまうケースもあります。こうしたリスクをできるだけ防ぐために、ご希望があればコンディションチェックや専用の梱包箱の作成などをオプションでご提案しています。作品の状態や素材に応じて最適な方法を選び、安心してお預けいただけるようにしています。

さらに、すべての保管作品には一定の寄託価額(補償の上限)を設けており、ご希望に応じて補償額を引き上げられる「あんしん保管オプション」もご用意しています。大切な作品を預けていただく以上、その価値をしっかり守れる環境をこれからも追求していきたいと考えています。

もともとITベンチャーでのご経験が長い寺田さんが、アートという「アナログの価値を守る世界」に携わるようになった背景には、どのようなきっかけや思いがあったのでしょうか?TERRADA ART STORAGEの立ち上げに至った経緯や、今後の展望についてもお聞かせください。

寺田倉庫の美術品保管事業は、私の祖父である創業者の寺田保之助が1970年代に美術品や貴重品の保管を始めたことに端を発します。以来、日本のアート市場の成長に寄り添いながら、約50年にわたり美術品保管のノウハウを培ってきました。

現在のTERRADA ART STORAGEは、保管庫の温度・湿度管理、充実したビューイングルームといった物理的な設備に加え、コレクション管理ツールのようなオンラインサービスを拡充しています。このようにリアルとデジタルの両面で美術品保管サービスの価値を高められるのは、まさに私がITベンチャーを経営してきた経験が活かされている強みだと自負しています。

私が常に大切にしているのは、単に「モノ」をお預かりするだけでなく、その作品が持つ芸術性、希少性、そして芸術家の情熱といった「価値」そのものもお預かりし、後世まで大切に引き継ぐお手伝いをしたいという想いです。

その実現のために、お預かりしているコレクションを「見せる倉庫」を増やしたい、という構想を持っています。寺田倉庫では、2016年に保管している建築模型を展示する「建築倉庫」を、2020年には保管しているアート作品を公開する場として「WHAT MUSEUM」をオープンさせてきました。これらは、ただ保管するだけでなく、作品を公開することで、預かっている作品を「眠らせず」にその価値を高め、次世代へと繋げていくことを狙いとしています。

オランダのボイマンス・ファン・ベーニンゲン美術館をはじめ、見せながら保管をする倉庫は世界中で少しずつ増えています。私たちは、こうした新たなトレンドの広がりを意識しつつ、日本でも作品を見せる場を拡大し、人々の鑑賞眼を育み、ひいては次世代のアート業界の発展に貢献していきたいと考えています。

TERRADA ART COMPLEXやWHAT MUSEUMなど、天王洲を舞台に次々とアート関連事業を展開されてきた背景には、どのような思いがあったのでしょうか?「アートシティ天王洲」を掲げるうえでの、この街ならではの魅力や可能性についても教えてください。

私たちは、長年にわたり温度・湿度管理を要する品々を取り扱うなかで、美術品や貴重品を守り伝えるノウハウを自然と育んできました。そうした専門性を、保管の枠を超えて街の中で生かしていくうえで、天王洲は非常に相性の良い場所でした。運河に囲まれた倉庫街というユニークなロケーションに加え、ゆとりある空間や文化的な土壌も備えている。この天王洲のポテンシャルを生かしながら、「見せる」「伝える」「育てる」といったアートの機能を少しずつ街に根づかせていきました。

WHAT MUSEUMは、そうした取り組みの象徴のひとつです。コレクターの方からお預かりしているアート作品を、展覧会というかたちで広く公開することで、これまで接点のなかった方にもアートの魅力に触れていただく場をつくりたいと考えました。さらに、若手作家の作品と出会える「WHAT CAFE」、伝統画材を扱う 「PIGMENT TOKYO」、国内のトップギャラリーが集う「TERRADA ART COMPLEX」など、多様な施設を天王洲に集積させることで、アートのエコシステムがこの街の中で完結できるような環境づくりを進めています。保管の現場から生まれたアートとの関わりを、街づくりの文脈にまで少しずつ広げてきたことは、私たちならではの歩みのひとつだと感じています。

寺田さんから見た日本のアートマーケットと、将来の展望を教えてください。

日本のアート市場は、GDPや文化的な豊かさを踏まえると、まだまだ伸びしろがあると感じています。現状では市場規模・流通量ともに欧米や中国に比べて小さいのが実情ですが、それは裏を返せば、次の10年で大きく成長できる余地があるということです。

私たちは、美術品の保管から始まった事業の延長線上で、アート流通の課題やエコシステムの隙間を補完するような取り組みを続けてきました。たとえば、作家支援を目的とした「TERRADA ART AWARD」や、希少な画材を取り扱う「PIGMENT TOKYO」、保税ギャラリー「BONDED GALLERY」などは、いずれも日本のアート市場がより健全に、国際的に発展していくためのピースだと考えています。

今後は、若手作家の育成や、地域間の文化拠点の連携も鍵になるでしょう。すでに天王洲に加えて京都にも新たな拠点を設けましたが、こうした地域の多様な文化資源とアートを接続することで、国としての文化的発信力がさらに強くなると信じています。

寺田さんからのTokyo Gendaiへの期待を教えてください!

日本のアート市場が活性化し、アーティストやコレクターの数が増加している中、今年で3回目の開催となる国際的なアートフェアTokyo Gendaiには大きな期待を寄せています。

Tokyo Gendaiは、日本のアートコレクターにとって、海外のトップアーティストの作品に日本にいながらにして触れることができる貴重な機会となるでしょう。また、日本のアーティストにとっては、自らの作品を海外にプレゼンテーションする絶好の場となります。

さらに、海外から来日するギャラリストやコレクターの方々には、日本のアートシーンはもちろんのこと、日本の豊かな食や文化に触れ、楽しんでいただく素晴らしいきっかけにもなると考えています。アートの国際的な流通が加速するだけでなく、そこから生まれる人々の文化交流は計り知れないメリットをもたらすはずです。

Tokyo Gendaiを通して、アートファンの皆様の間で温かい国際交流がますます深まることを、今後も期待しています。