<おすすめ:竹内真さんのコレクターインタビュー前半、ご自身の音楽活動とのつながりや、初めて作品を購入された時のお話、価値観が変わったお話をうかがったインタビュー前半はこちら>

グループ会社にビズリーチなどを持つ、ビジョナル株式会社で取締役CTOを務められたご経験を持ち、東京・西麻布のレストラン「ISSEI YUASA」などを経営するアートコレクター竹内真さんにお話を伺いました。

2024年には東京「WHAT MUSEUM」で、竹内さんが収集した現代アートを展示したTAKEUCHI COLLECTION「心のレンズ」展が開催されました。

ビジネスマンとして良い影響を及ぼして、みんなの心に余裕が生まれて、ちっちゃいアート買って、家に飾るのっていいよね、みたいな感じになったらいいな

資産としてのアートは、どのように考えられますか?

アートを資産としては見ないようにしたい、と思っています。

投資として考えれば考えるほど、いかにして儲けようみたいな仕事の脳みそが動きます。それってアートをアートとしてみるっていうことよりは、マーケットの中での位置取りで買うこと。アートの楽しみ方という意味で言うと、多分全然楽しんでない。

そういう風に見ようと思えば見えるし、この作家は投資目的だったら買った方がいいって判断はできるんですけど、アートって自分の考えや見方みたいなものを見させてくれる鏡みたいなところがあるので、それは置いておいて、純粋にアートを楽しむようにしたい。そうしておかないと、仕事みたいになってしまうので、おじいちゃんになった時にアート嫌いになるのではと思います。

これから資産としてアートに触れたいという思う方へ、アドバイスはありますか?

全然いいんじゃないでしょうか。資産としての側面は全く疑いようのない事実です。でもそれだけだといいものは買えない。

誰に売るかは作家さん・ギャラリーの方に主導権があるので、「投資として買いたい=高値で売りさばきたい」ということですから、そんな人にはなかなか売ってもらえないと思います。プライマリーとセカンダリー半分半分ぐらいでやった方がそのゴールには近づくと思いますが。

日本と海外の現代アートシーンはどのようなところが違うと感じられますか?

アメリカ、イギリス、フランスでも、何らかのルールがあって、先進都市みたいなところって、大きなお金が流れ込む仕組みになっています。

最終的に美術館に寄贈した分が税額控除される、大きな建築をするときに、何パーセントかは後に公共財として投資しなくてはいけないといった法律がある。だからこれから成長していく企業や、個人の相続などに、アートがすごく活用されてると思います。鑑賞としても楽しむけれど、最終的に相続税の支払いとしても備えておくみたいな考え方で流れが起こる。それが結局、国の美術館に入るにしても、その高額なもの(高額なアートっていうと、お金の話みたいですけど、それだけ多くの人から資産が集まっているという意味で)が集まる仕組みがある国がある。日本の場合は、相続とアートの関係性はなかなかむずかしいものがありますよね。

いいコレクターさんは、現金をあまり持っていないことも多いので、後になってほとんど、相続のタイミングで売らなきゃいけないこともある。相続や企業による購入を税額控除されるといったことがあれば、日本人が高いアートを買うメリットが生まれるのではないでしょうか。

結局、いいものを早めに持っていたとしても、世代が変わる瞬間で海外に抜けていく構造がある。これで日本はどうしても、どちらかというと吸い取られてしまう側にいるかもしれません。

日本のアートシーンの変化を感じるところはありますか?

すごく定性的ですが、僕たちの10個ぐらい上の世代は、家に飾ったりはされているのかもしれないんですが、見せない、ひけらかさない、あまりコミュニティ化してない、グループがある感じがあまりなくて、僕らの世代ぐらいからコミュニティ化してきて、単独プレーからチームプレイみたいな横の繋がりが結構あるように思います。

上の人たちはアートアドバイザーをつけてるような印象がありますが、僕たちの世代は「あれいいらしいよ」という、相互でコミュニケーションしてる感じが違うと思います。結局SNSの世代かどうかっていうのもあると思います。上の世代よりは横の情報が流通する環境があって、広がりやすくなっていて、その人たちをきっかけに情報が流れやすいと思います。

日本のアートシーンの次世代に対する期待を教えてください。

アートシーンを僕が牽引するつもりはないですが…難しいですね。

アート、絵や花もそうですけど、自分たちの生活に対して便利だったり、直接的なベネフィットがあるかっていうと、多分そうじゃない。高い安いとか有名無名関係なく、アートを当たり前に楽しんでいる人が増えるほど、心に余裕がある状態だと思うので、そういう状況になれば、日本という国はもっと住みやすかったり、ちょっと幸せだったりするのではないでしょうか。国全体のGDPよりも、暮らしている人たちがハッピーかという観点では、結果としてハッピーな方になっているといいなとは思います。ただ、現代の音楽シーンなどを聞いていても、閉塞感ある音楽が売れてたりしますよね。

自分は若手世代ではないですけど、自分が20代だったら結構しんどいだろうなとか、学生時代だともっとしんどい気がするなと思います。ハッピーになったらいいよねって思う気持ちとは裏腹に、逆に日本の若者のエクスペリエンスは悪化している気がする。僕は政治の世界にはいないので、難しいですが、アートシーンではなくて、ビジネスマンとして社会に良い影響を及ぼして、みんなの心に余裕が生まれて、ちっちゃいアート買って、家に飾るのっていいよね、という感じになったらいいなとは思います。もっともっとみんなが気軽に楽しめる感じになるといいよねって思います。

でも、日本には面白いところもあります。作品の文脈がイラストレーションのなのか、漫画なのか、そういった大衆娯楽の世界が一部アートシーンに進出して来る流れがある方が、生活に近いところにアートがある感じが出る。日本独特の、ファインアートではない、そういう広がりもあっていいだろうと思います。漫画、イラストレーション、アニメーションといった雰囲気からアートに昇華していく流れも、日本ならでは。その方がみんながアートにとっつきやすくなる気もします。その後「いや、俺は抽象画好きだな」みたいになってくれたらいいわけであって、入口のハードルが高すぎると入ってこなくなっちゃう。フランスのルーブルとか行くと、小学校低学年か幼稚園児を連れた先生みたいのが、作品の前で「これこれはこういう」って説明してます。文化としてあんなことしてる国に勝てるわけないと思う。でも漫画から入って、漫画のようなアートがあって、そういうのを飾るのが当たり前になる方だったら、日本はいける気がする。

昔、僕の世代なんか子供の頃、「漫画ばっかり読んでないで」って言われましたが、今は僕たちみたいな、漫画を読んでいて当たり前な世代が親世代になってきましたよね。卑下されるものでも、大衆として低い文化のレベルにあるものでもなくなってるし、グローバルに通用するし、みたいなことは考えることがあります。

最後に、Tokyo Gendaiへの期待を一言。

日本人は、アートを買えるというイメージがないと思います。

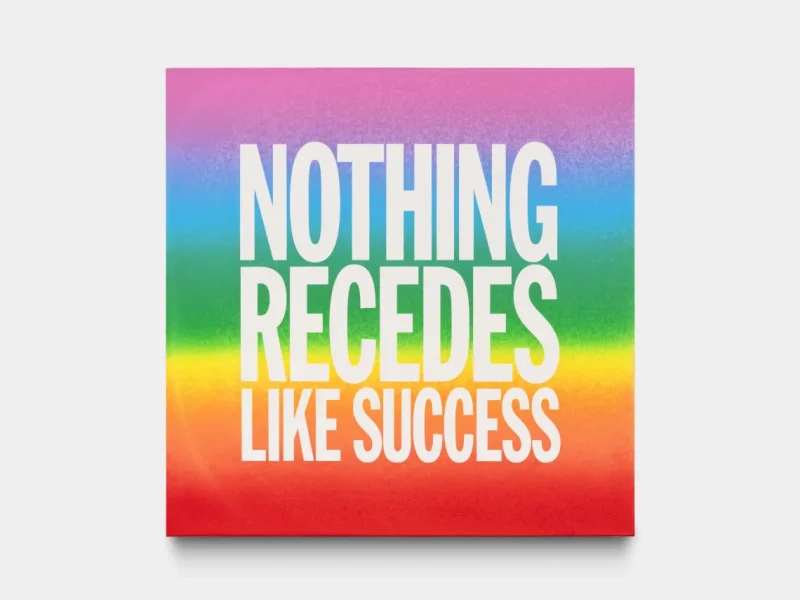

例えば、ロバート・インディアナのLOVEの小さい彫刻って、実は普通に売ってたりする。ああいったものが買えるということを知った時、「おーっ!」てなると思うんです。見てるし知ってるけど、誰も買えると思っていない。買いたいと思うことすらなかったものがそこに売ってるという衝撃。その「自分の生活の中にLOVEが来るのかも」といった想像ができる瞬間から、自分とアートの関係が急に変わるのではないかと思います。

最初に行ったアートフェアは、アート・バーゼル香港だったと思います。

南條史生さんに言われて、なんでもいいから作品を1個買ったんですが、初めてだったし、よくわからないとも感じました。次に、アート・バーゼルに行った時に、やっぱりすごいと思ったんです。「こんなの売ってるんだ!」と。それで値段を見て、「1000万ドルっていう値段で売ってるんだ!」と。1000万ドルの作品展示ということではなくて、当時の僕でも、その作品が誰のもので、いかにすごいのかということがパッとわかるようなものがあちこちにあった。「美術館で見てる作品が、買える」という衝撃です。あのアートフェアに行ったことで自分の中で「アートは買えるんだ」と、世界が変わったと思います。

Tokyo Gendai でも、あの時の自分が「すごいすごい」と思ったあの感じを、日本の人たちが持てると面白いなと思います。

<ありがとうございました。9月のTokyo Gendaiでまたお会いできるのを楽しみにしています!>

竹内真 Shin Takeuchi Profile

1978年生まれ。新卒後富士ソフトに入社し、主に官公庁や大手通信会社向けのシステム開発に従事。フリーランスを経てビズリーチの創業準備期に参画し、ビジョナル取締役CTOおよび一般社団法人日本CTO協会理事を務める。現在はメドレー取締役の他、複数の企業の経営に関わりつつ、個人では首都圏を中心にいくつかのファインダイニングを手掛ける。

Photos by Yasutaka Ochi