TARO NASU所属で、陶芸作家の中井波花さんにお話しを伺いました。今年のTokyo Gendaiの注目プログラムの一つ、日本の伝統工芸技術を用いる女性アーティストに焦点を当て、現代アートシーンにおける職人的な手法の台頭を探求する「Tsubomi ‘Flower Bud’」にて、中井波花さんの作品展示が決定しています!

「一見すぐには役に立たないかもしれないけれど、面白いと感じたことが、もしかしたら誰かと共感できるかもしれない」

アーティスト活動をされる中で一番楽しいことはなんですか?

日々考えていることって、一見すぐには役に立たないかもしれないけれど、面白いと感じたことが、もしかしたら誰かと共感できるかもしれない。

たとえば、やきものは歪んだり、ひび割れたり、釉薬が剥離したりしますが、そうならないために、産業として発展してきたやきものの技術を学ぶわけです。一方で、その歪みやひび割れ、釉薬の剥離が面白い、美しいと感じたとき、「うつわ」=用途のあるやきものとしてはその気づきをなかなか消化しきれないのです。私は、その気づきを作品に落とし込んで、言葉にしなくても誰かに伝わる瞬間が、一番面白いなと最近あらためて思うようになりました。

アーティスト活動をされる中で一番大変だと感じられることは何ですか?

ちょうど今、アトリエを新しく構えている最中ということもあって、制作環境を整えて「拠点」をつくり、活動を継続するということは、自分の人生にも関わってくるような大変さがあると感じています。

私は高校を卒業してから、数年おきに住む場所が変わるような生活をしてきたので、「拠点をつくる」ことは初めての経験です。だからこそ、人生ごと見直すような大きな決断を迫られることも多く、不安もありました。

でもよく考えてみると、「土地に根を張って木の幹を太く育てること」と、「自由に自分の身を置く場所を変えること」は、工夫次第で両立できる時代だとも思います。すると、アトリエを構えること自体が一つの作品づくりのように感じられるようになりました。

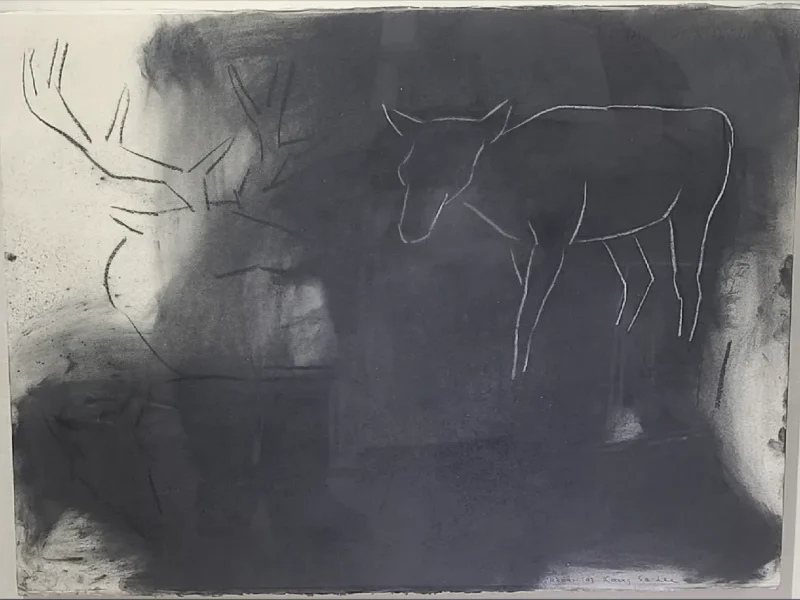

©Namika Nakai, Courtesy of TARO NASU, Photo by Keizo Kioku

創作過程において、大事にされていることは何ですか?

「なぜこれを選んだのか」「なぜこれが好きなのか」と、自分自身に必ず問いかけることです。

制作する中では、いろんな選択をしなければいけませんが、その都度必ず「なぜこの選択をしたのか」と自分に問いかけるようにしています。たとえば、マットな質感やザラッとした手触りに惹かれるのはなぜだろうか。私の作品では、手びねりの跡が層状に残るのですが、それを美しいと感じたのはなぜだろうか。

最近はよく子どもの頃の記憶をたどりながら、なぜ自分はそう思うのかを振り返っています。自分のセンサーに引っかかったものを起点に、思考をふくらませたり、新しいことを知ったりする。そういった過程が面白く、また大切だと思っています。

土、釉薬といった素材選びから、ギャラリーなどでの展示まで、一番嬉しい瞬間はどんなところですか?

夢中で作っているときは、マラソンを走っているようにつらいこともありますが、それでも終わるとまたすぐに作りたくなる。だからやっぱり、制作している時間が一番うれしい瞬間かもしれません。

それから、展示中にも喜びを感じます。工房では作品を次々に作って、限られた空間に所狭しと置いていくので、工房自体も散らかり、作品のことを心配することもあります。そんな環境で、作品を一つひとつ頭の中で展示空間にどう配置するかを想像しながら展示を準備していきます。展示はその想像が実際に「形になる」瞬間なので、やっぱりうれしいものです。展示初日は不安や安堵の方が大きくて、あまり喜びを感じられないけれど、終わりが近づくと、「ああ、やってよかった、またやりたいな」と思うことが多いです。

「私が見てる青と、お母さんが見てる青が どうやったら同じ青だって分かるのか」

心理学も専攻されていた中井さんですが、その時の知識や考え方で今も役に立っていると感じることはありますか?

心理学を勉強していたことは、今の制作にとても深く関わっていると感じています。

心理学は、そこに確かに存在しているけれど、輪郭のないものを浮き彫りにしていく学問だと教わりました。目に見えないことを形にするという感覚は、自分の制作活動の根幹にあると感じています。

最近、「メアリーの部屋」という思考実験を参考にした作品制作に取り組んでいます。この思考実験を知ったのは実は最近なのですが、思い返してみると、小学校低学年のころに母とした会話の中で「私が見てる青と、お母さんが見てる青がどうやったら同じ青だって分かるのか」と聞いたことがありました。このような「どうしてだろう?」と母との会話が楽しかったことを思い出しています。

同級生には取り合ってもらえなかったけれど、私は昔から、そういう疑問について考えるのが好きだったんだと思います。学校のテストには役に立たなかったけれど、私にとってはとても大切なことでした。そして、デンマークで初めて美術に触れたとき、「Experimental Glass Work」という授業を受けたことで、初めて「表現すること」とつながり、現在に至っているのだと思います。

17 x 28 x 11.5 cm © Namika Nakai, Courtesy of TARO NASU

ご出身の日本(北海道)、オーストラリア、デンマークと、言語も文化もまったく違う国に滞在・生活されていて、一番面白かった共通点、相違点はそれぞれなんですか?

先日、ニュージーランドに滞在した際、学校教育について人々と話す機会がありました。「ディスレクシア(文字の読み書き障害)」への理解が広がっていると聞いて面白いと感じました。

たとえば歴史のテストで内容は理解しているのに、出来事や人物などの固有名詞のスペルを正しく書けない場合などには、部分点が与えられたり、配慮されたテストが用意されたりするそうです。オーストラリアでも、同じような話を聞いたことがあります。もし文字が書けないことによって評価されなかったり、自信を失ったりする世界があるとすれば、そうした国ごとの違いを知ることで、「何を大切にすべきか」を考え直すきっかけになると思います。こうしたところに、異文化を知る面白さがあると感じます。

一方で、最近は国による文化や言語の違いが、以前ほどはっきりとは感じられなくなってきました。会社や学校といった組織に所属すれば、その文化や歴史的背景で作り上げられてきたルールや、今まで自分の経験と違うことに直面するかもしれません。ただ、私のよくする短期滞在ではむしろ「個人」との出会いの方が印象に残ります。文化の違いというより、個人の差にすぎないように感じられるのです。

フランスでもデンマークでも、文化背景が異なっていても、カタコトで会話していても、世代が近かったり気が合えば、悩みや社会に対する考えは似ていたりする。インターネットを通じて、みんなが同じ情報に触れていることも大きいと思います。むしろ、自分の祖母や父と話すときのほうが、社会に対する価値観や悩みがお互い異なり、そのことに気付かされることがあります。それがとても興味深いと感じます。

日本で一番好きな場所はどこですか?

最近は洞爺湖周辺が本当に大好きで、年に1〜2回は訪れています。湖が美しいのはもちろん、自然も豊かで、食べ物もとても美味しくて大好きなところがたくさんあります。さらに、この地域はユネスコ世界ジオパークにも認定されています。

2000年には有珠山が噴火しましたが、幸いにも死者は出ませんでした。当時被害に遭った幼稚園や、隆起したコンクリート道路などが今もそのまま災害遺構として保全され、散策路も整備されています。洞爺湖周辺では、噴火が繰り返されるたびに森が失われ、そして再生されていくことで、独特の植生が育まれてきたそうです。2000年の噴火で被害を受けた場所でも、倒壊した建物の隙間を埋めるように植物が再び芽吹いています。

大地のエネルギーや自然が再生する力、そして共生を選び環境を守り続けてきた多くの人々の努力に、深い感動と力強さも覚えています。長期の休みが取れるときには、できるだけ長く滞在して自然を堪能しています。そこでさまざまな方のお話を伺う時間がとても好きで、西胆振地方は私にとって大切な場所です。

<ありがとうございました。9月のTokyo Gendaiで作品を見れることを楽しみにしています!>

Portrait photo courtesy of Masami Ono, Public Record

中井波花

1993年北海道生まれ。2016年北海道教育大学卒業。オーストラリアやデンマークでの体験に触発され、2019年多治見市陶磁器意匠研究所、2022年金沢卯辰山工芸工房修了。手びねりで薄く伸ばされた土をリボン状に巻いて成型する独特の手法で知られる。現象としての陶芸の生成過程に興味を持ち、融点の異なる土と釉薬を使って、「再解釈する」ことをキーワードに、力強く、繊細な美しい緊張を空間に作り出す。

主な展覧会に2025年「Evidence of Time, Record of Action」(PUBLIC RECORD、オークランド)、2023年「海に潜る」(THE BRIDGE – Le Ponde Ciel、大阪)、「浮かぶ」(TARO NASU、東京)、2022年 「第5回金沢・世界工芸トリエンナーレ 工芸が想像するもの」、「第78回金沢市工芸展」、2021年「第9回菊池ビエンナーレ」、「笠間陶芸大賞展」などがある。