パブリック

プログラム

Tokyo Gendai の5つのパブリックプログラムを通じて、ざまざまな視点から現代アートを探求することができます。Tokyo Gendai ご来場の皆様は、パブリックプログラムをすべて無料でご堪能いただけます。

Art Talks

Art Talks (アートトークス)には、アーティスト、キュレーター、コレクターなど、さまざまな分野で活躍するリーダーが集います。今日のアート界の主要トレンド、トピック、動向についてのディカッションにより、現代社会の重要なテーマを探求します。

Art Talks は、Tokyo Gendai のオフィシャルトークパートナーであるCOZUCHI のサポートにより行われます。

9月12日 (金)

セッション 3: 4 PM - 5 PM

千住博と佐藤卓が読み解く日本美術十選

9月13日 (土)

セッション 4: 12 PM - 1 PM

アジア美術の未来

セッション 5: 2 PM - 3 PM

Tsubomi – Polyrhythm

9月14日 (日)

セッション 7: 12 PM - 1 PM

成長するアジア、拡張するアートフェア

セッション 8: 2 PM - 3 PM

戦後日本美術コレクションの歩み

Tsubomi 'Flower Bud' − Polyrhythm

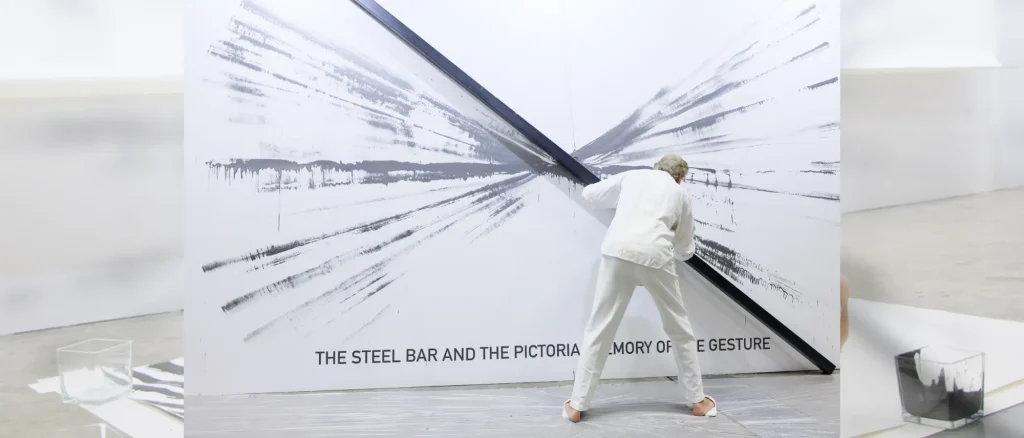

「Polyrhythm(ポリリズム)」とは音楽で、声部により異なるリズムが同時に演奏されることを意味します。2025年のTsubomi ‘Flower Bud’ で取り上げたのは現代美術の領域で活動している作家ですが、青木 千絵は漆、中井 波花はセラミック、三嶋 りつ惠はガラスを、作品のコンセプトに深く関わる素材として用いています。彼女たちのように、作品の技法や素材に工芸の文脈と接する部分を持っている、あるいは工芸の制度の中で訓練を経てきた現代美術作家は少なくありません。

今展では、現代美術が「工芸的」な要素を併せ持つことの豊かな可能性に注目しました。民族や宗教、政治的信条、さまざまな社会的立場など、現代を生きる個人が複数のアイデンティティを包含する存在であるように、創作に関わるアイデンティティも単一とは限りません。工芸と現代美術は全く異なる拍を刻む創造の営みですが、異なる拍が同時に鳴ることでしか成立しない、響きを聴き取ってください。

Ne 'Root'

Ne ‘Root’ は、日本を代表する複数の財団による特別展です。

ベネッセアートサイト直島の活動や今年5月に開館した直島新美術館について紹介します。

都市開発や未来の都市づくりのあり方に関心を寄せるアーティスト、思想家、研究者の支援について紹介します。

小田原文化財団の活動拠点である「江之浦測候所」のランドスケープをパネル、模型展示を通じて紹介します。

アートコレクターがお気に入りの作家を紹介し、コレクションの楽しさを伝える展覧会「My Pick」と、CADANの活動を映像やパネルで紹介します。

Sato 'Meadow'

インスタレーションのプログラム Sato ‘Meadow’ では、12のインスタレーションを会場内で展示します。

作品の詳細は以下ページをアクセスしてください。

Hana Artist Award

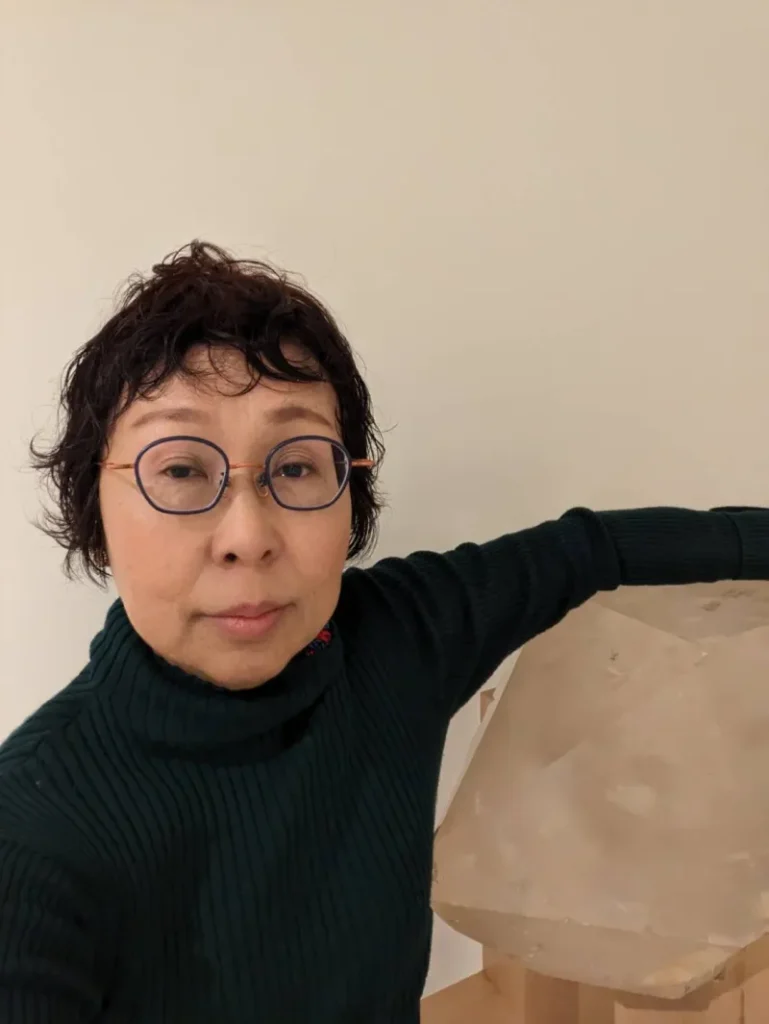

Hana Artist Award (ハナ アーティスト アワード) は、フェア内の Hana ‘Flower’ セクターに参加した中辻悦子 (Yoshiaki Inoue Gallery に贈られ、フェア会期中の特別表彰とともに賞金10,000 USドル (約150万円) が授与されました。

選考は、国際的な現代美術専門誌ArtReview編集長の Mark Rappolt、Dib Bangkok ディレクターの手塚美和子、滋賀県立美術館ディレクター (館長) の保坂健二朗によって行われました。

Hana Artist Award は、Tokyo GendaiのオフィシャルサポーティングパートナーであるArtStickerのサポートにより実施することができました。