学生時代の青山悟は偶然の流れでテキスタイルを学ぶことになり、当初は戸惑いもあったものの、やがてその表現に手応えを感じるようになりました。現在も1920年代製の工業用ミシンを使い続けながら、労働、抗議、資本主義といったテーマを刺繍という手法で探求しています。ロンドン留学時代の原体験から、刺繍が自身の制作において果たす批評的な役割。そして9月にミヅマアートギャラリーとともに再び参加するTokyo Gendaiへの思いを語っていただきました。

「どのような場、また状況であっても変わらぬ批評性を携える作品を展示したい。」

大学ではテキスタイルを専攻されましたが、なぜ選ばれたのでしょうか?

出身校であるゴールドスミス・カレッジの視覚芸術学部にはファインアート学科とテキスタイルアート学科の二つの選択肢しかありませんでした。ファインアートはコンセプチュアルアートに特化した学科として知られ、テキスタイルアートはフェミニズムが基本にある、女性のための芸術学であることで知られています。自分はファインアートを志望していたのですが、補欠合格ということで、テキスタイルアートを大学教授から勧められました。教授曰く「君の服装を見ていたら、テキスタイルでも良いかなと思って」とのことでした。後にテキスタイルアートにとって、服装のセンスは全く関係ないことを思い知りましたが、当時は「ファッションデザインを学ぶのも悪くないか」くらいの軽い気持ちで選択しました。

ロンドンでの留学生活で、特に印象に残っていることや学びは何でしたか?また、今でもイギリスに戻りたいと思うことはありますか?

イギリスの大学は入るのは簡単で出るのは難しい、とよく言われますが、本当にその通りで、最初の1年目を普通に大学に通っていたのに留年しました。英語の授業についていけなかったのもありますが、まったくテキスタイルアートの背景、意味を理解していなかったのが主な原因です。最初の1年目に作ったのは煙草の煙を立体化しようとしたもので、ありきたりなテーマだったこともあり、全く相手にされませんでした。テキスタイルはほぼ女性だけの学科で、自分と香港から来た友人が唯一の男性だったのですが、2人で仲良く落第しました。イギリス人の中で生き残っていくには彼らの倍は勉強しなくてはいけない、と気づいて、2回目の1年生からはとにかく朝、誰よりも早く大学に行き、最後まで残って制作することを徹底しました。論文がある時は、それこそ朝から晩まで取り組んでいました。留学の学びは「勤勉であること」これ以外に思いつかないです。つまらない答えですみません。イギリスには戻りたいけど、もう学生時代のような環境では暮らせないと思います。できれば金銭的余裕がありつつ戻りたいですが、今のロンドンでは難しそうです。

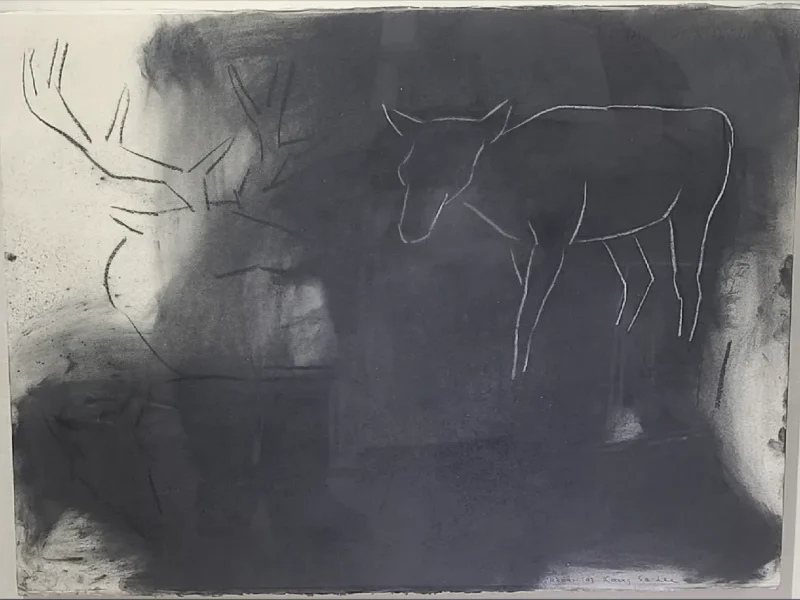

![News From Nowhere (Labour Day) [detail], 2019, Embroidery and drawing on silkscreen print 100 × 140 cm, Private collection © AOYAMA Satoru, Courtesy of Mizuma Art Gallery, Photography by MIYAJIMA Kei](https://tokyogendai.com/wp-content/uploads/2025/10/webpage-SA-768x512.webp)

創作の中で一貫して刺繍を用いられていますが、それにはどのような理由がありますか?刺繍がご自身の表現においてどのように機能していると感じていますか?

学生時代から1920年代ごろに製造された工業用ミシンで制作しているのですが、このミシンを使う、またミシンの歴史的文脈に触れることが、例えば資本主義の発展やそれに伴う労働形態の変化、またジェンダー・ロールの変遷など、自分がよく知らなかったことを学ぶきっかけになっています。そしてそれは常に作品へとフィードバックされ、次の作品の主題へと繋がっていきます。

シルクスクリーンや雑誌の写真など、作品に使用されている素材はどのように選ばれますか?また、そうした素材に刺繍を施す制作プロセスについても教えていただけますか?

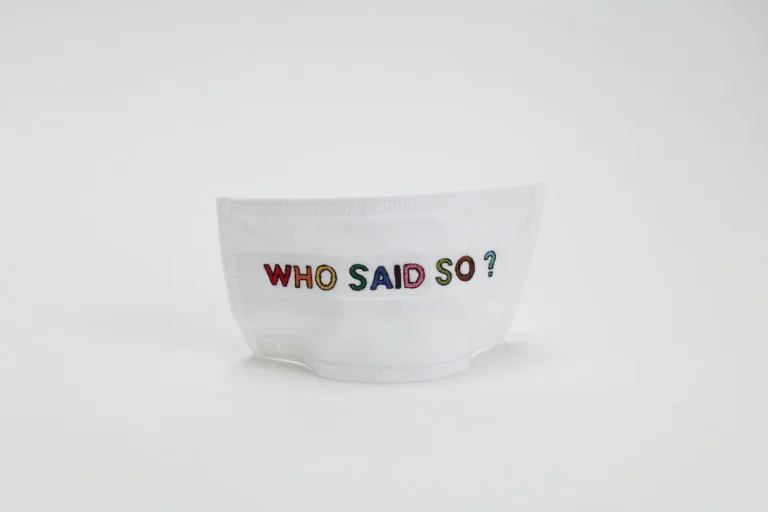

過去作の多くはポリエステル・オーガンジーという半透明の布を下地に、オーガンジーが見えなくなるまでびっしりと刺繍していましたが、近年、コロナ禍の最中に既製品のマスクやシャツに直接メッセージを縫いつけたのをきっかけにして、支持体はもっと自由に、縫えるものにはなんでも刺繍するようになりました。当然、支持体によって得られる視覚的効果は異なるので、作品のモチーフやコンセプトによって、最も適していると思うものをその都度選択しています。例えばオーガンジーのような薄い布にイメージを細かく縫えば、一見刺繍には見えないような写実的な効果を得られます。紙にミシンで縫う場合、縫った箇所が破けていくので、その裏から別の紙を当てて修復しながら刺繍します。結果、その部分が厚くなり、レリーフのような効果を得ることができます。

「消えゆく道具を使って、消えゆくものたちの小さなモニュメントをつくること、また社会の中で見えざる存在たちに光を当てることが近年の制作コンセプトです」

作品には、デモや労働運動など社会的な場面を描写されていることがありますが、その背景やモチーフへの関心について教えてください。

デモや労働運動を描いた作品も、一見社会的なメッセージを見出しにくい夕焼け空のランドスケープも、一貫して扱っているテーマは現代社会における「消えゆくもの、みえざるもの」たちへの考察です。「消えゆくもの、見えざるもの」の中には、AIなどの新しいテクノロジーによって代替されていく物や、人間の仕事、職業なども含まれます。自分が使っている古いミシンも生産中止になった消えゆく道具です。消えゆく道具を使って、消えゆくものたちの小さなモニュメントをつくること、また社会の中で見えざる存在たちに光を当てることが近年の制作コンセプトです。

今年はTokyo Gendaiに参加されますが、出展するにあたってどのような期待や思いをお持ちでしょうか?

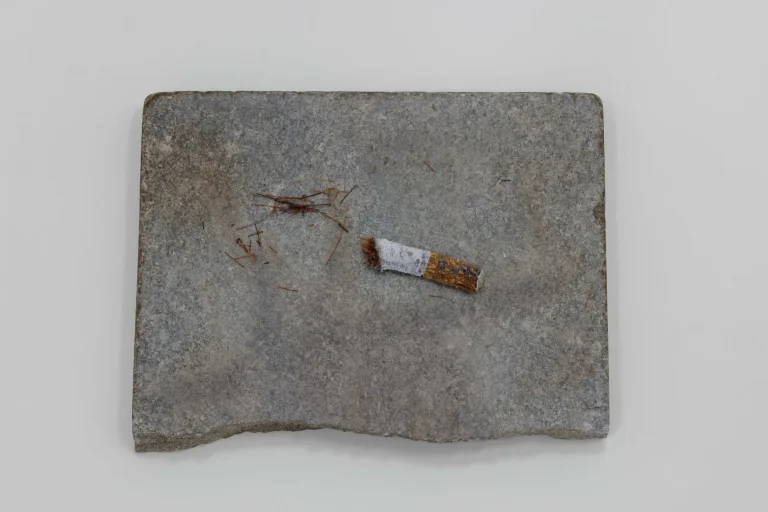

Tokyo Gendaiは日本にとって待望の新しい現代美術に特化したフェアです。これからもずっと続いて欲しいと心から思っていますし、そのために作家としてできることは、強度のある作品を出展し続けることだと思っています。2年前のTokyo Gendaiに所属ギャラリーのミヅマアートギャラリーから参加した時は、敢えて誰も気づかないようなブースの片隅に小さな吸い殻の作品を展示しました【編集注:上図参照】。この吸い殻は資本主義の片隅で消えていった町工場主である隣人の最後の吸い殻がモチーフになっています。どのような場、また状況であっても変わらぬ批評性を携える作品を展示したいと常に思っています。

<ありがとうございました。9月のTokyo Gendaiでの展示を楽しみにしています。>

青山悟

1973年東京都生まれ。ロンドン・ゴールドスミスカレッジのテキスタイル学科を1998年に卒業、2001年にシカゴ美術館附属美術大学で美術学修士号を取得し、現在は東京を拠点に活動。工業用ミシンを用い、近代化以降、変容し続ける人間性や労働の価値を問い続けながら、刺繍というメディアの枠を拡張させる作品を数々発表している。近年の主な展覧会に2019年「Unfolding: Fabric of Our Life」(CHAT, 香港)、2020年「Re construction 再構築」(練馬区立美術館、東京)、2024年「青山悟 刺繍少年フォーエバー」(目黒区美術館)など。