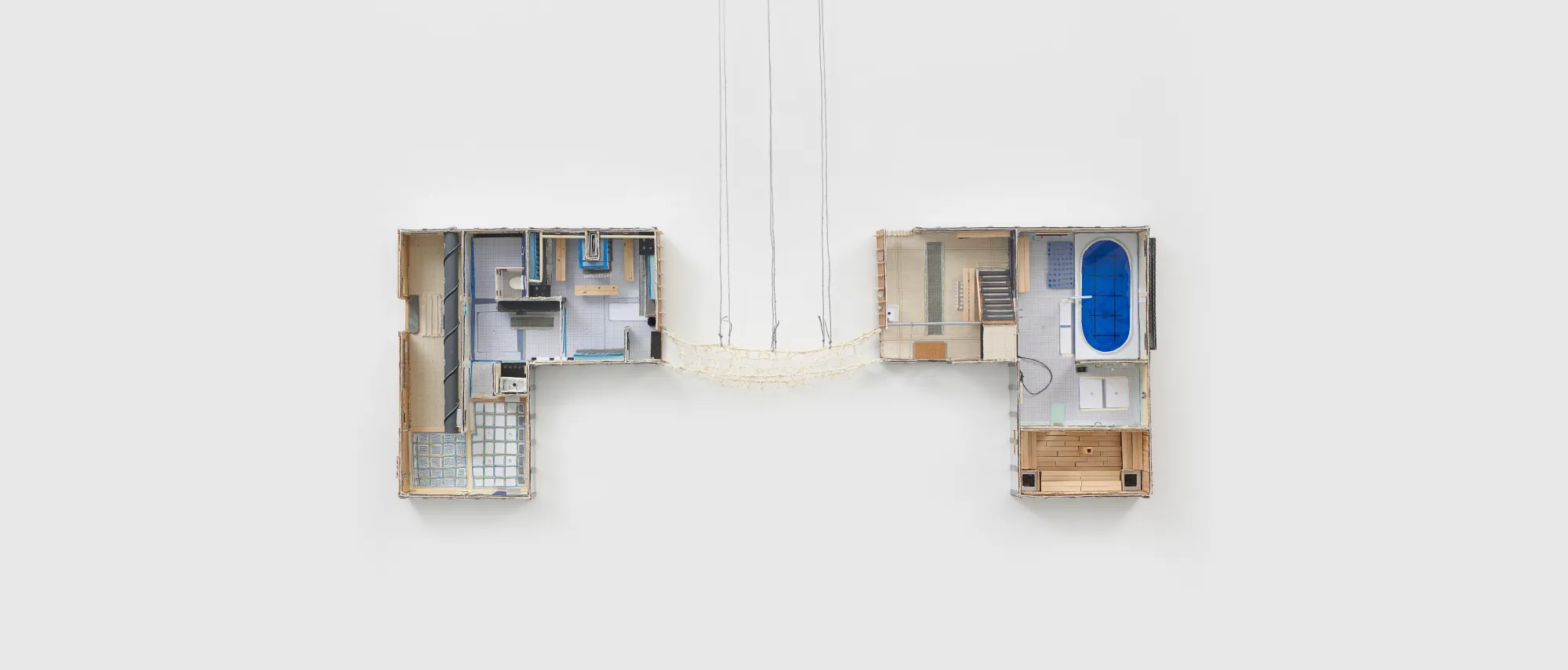

“小さな世界” をつくるカナダ出身のアーティスト、Douglas Watt 。リサイクルショップや路上で見つけた日用品などの素材を用いて、彼の生活にある空間を再構築したジオラマ作品を制作してきました。9月の Tokyo Gendai では、Unit 17より大型なインスタレーション作品を発表予定。本インタビューではスケールの変化や自身の制作活動、そしてアーティストとして直面してきたさまざまな困難について語ります。

「アートをつくることは特別な儀式のようなもの。世界を見つめ直し、複雑な矛盾を抱え、言葉にできない思いを整理し、そこから新たな可能性を生み出すための時間です」

アーティストとして活動する中で、最も楽しいと感じるのはどんなときですか?

アーティストという存在は、常に驚きに満ちています。想像もしなかった人や場所、考え方と出会わせてくれます。制作は私にとって特別な儀式のようなもので、世界を見つめ直し、複雑な矛盾を抱えながらも、言葉にできないものを整理し、そこから新たな可能性を生み出す時間です。

アーティストとして最も難しいことは何ですか?

制作に必要なスペースや時間、資金を確保することはやはり容易ではありません。ただ、こうした制約こそが、それぞれのアーティストの実践に独自の質感や個性を与えているとも思います。

あなたの制作において、大切にしていることはありますか?

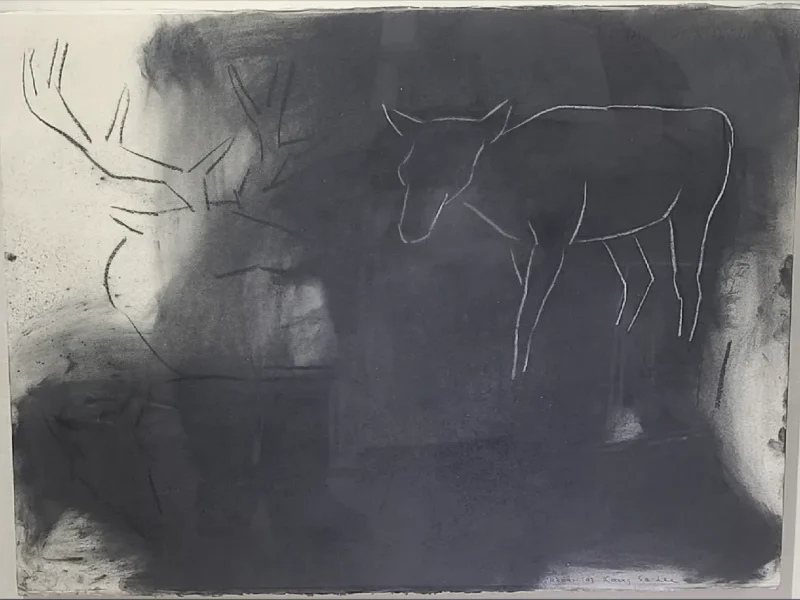

幼少期の鮮明な記憶や、繰り返し見る夢をずっと心の中に持っていて、それが制作の道しるべになっています。私の作品には、そうした記憶や感情の流れが通っていると感じます。

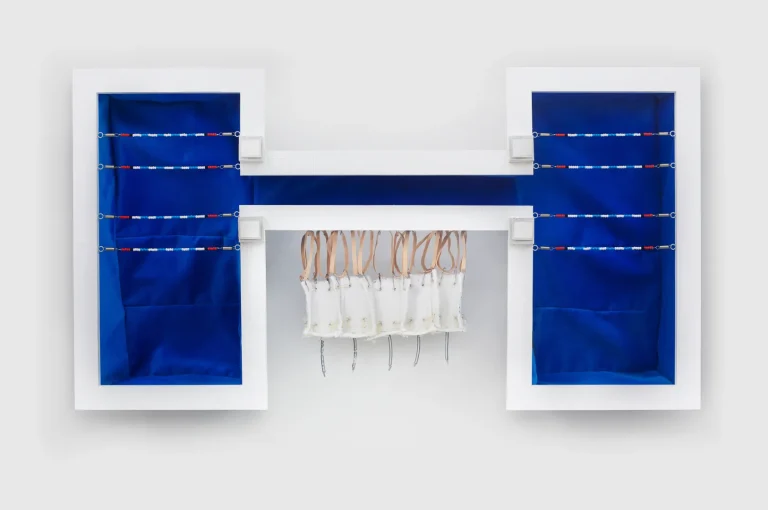

Tokyo Gendai では、フォームピット(体操などの運動で、着地時の衝撃を和らげるために使われる柔らかい素材でできたブロックで満たされたプール状の設備)を模した大きなインスタレーション作品を制作中と伺いました。今回のアイデアの背景や、スケールの大きな作品に取り組もうと思ったきっかけについて教えてください。

私はダイビングや体操が好きで、インスタでもアスリートをよくフォローしています。彼らが練習しているのは、大きなジムにある、落下をやわらげるためのフォームキューブが詰まったピットです。私は長い間あのピットに魅了されてきました。アートと同じく、試行錯誤の場であり、恐れずに挑戦できる空間だからです。それに、ジムの器具やピットの佇まいにも、静かで美しい魅力を感じています。

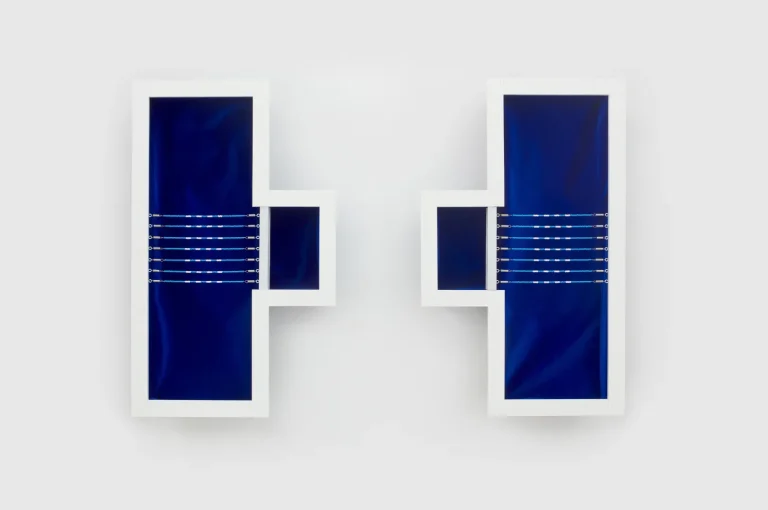

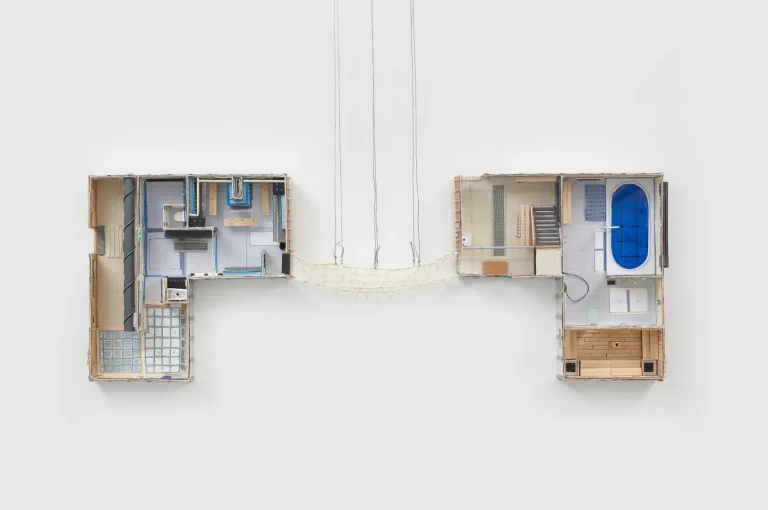

私は特定の場所やオブジェに惹かれ、それを作品に昇華させるプロセスで制作します。日用品を使って再構築する中で、まず現実の空間がアイデアとなり、そこから素材や技法を通じて作品へと“翻訳”されていく。その翻訳の過程から作品が生まれます。

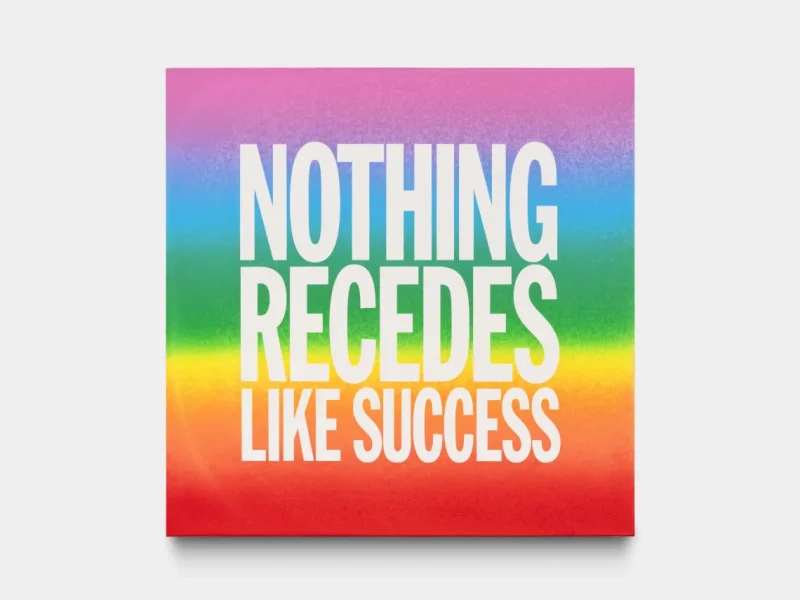

私の彫刻やインスタレーションは、最初は実際に使えるオブジェのように見えるかもしれません。でも私は、鑑賞者が「使いたい」と感じた衝動が、いつの間にか「考える」ことへと変わる瞬間に興味があります。そこから、「本来の用途」や「正しい意味」から切り離された新しい解釈が始まる。期待が裏切られたときの驚きや戸惑いこそが、私にとってのアートの入り口です。

「素材を選ぶ行為には、ある種の真実が宿っています。それは無意識の欲望やノスタルジー、現実的な状況によって動かされていることが多いのです」

このインスタレーションを制作する上で、どんな課題に直面しましたか?

私は普段、自宅で一人、手に負えるスケールの作品をつくることが多いんです。今回のように大規模な作品を、自宅ではなく、しかもこれまで訪れたことのない場所で制作するのは初めての経験です。完成には他の人の協力が不可欠ですし、「きっとすべてうまくいく」という信じる気持ちも必要だと感じています。

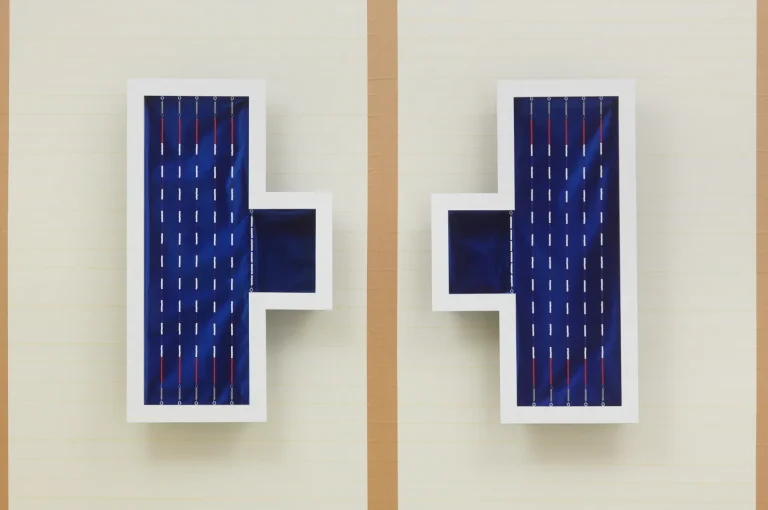

ジオラマ作品とこうした大規模な作品とでは、アプローチや考え方に違いはありますか?

作品ごとに異なる課題があり、その都度アプローチも変わりますが、共通しているのは「作品として成立させたい」という思いです。常に「この作品を明確でありながら謎めいた存在にするにはどうすればよいか」を考え続ける、反復的で内省的なプロセスがあります。

私は常にスケールに魅了されてきました。スケールは必ず身体感覚と結びついていますが、スマートフォンの画面上では大きなものも小さなものも同じサイズに見えてしまいます。そうしたスケールや空間感覚のズレを利用し、彫刻的なキュビスムを現代的に再構成する感覚で作品を制作しています。

身近な素材を使って空間をミニチュアで表現する手法がとても印象的です。素材の選び方や、どんな空間をつくるかはどのように決めているのでしょうか?

多くの場合、日常でよく訪れる場所や、記憶の中にある空間から着想を得ます。そこからは一種のアーティスティックなリサーチのようなプロセスに入り、その空間の中で美学的あるいは哲学的に意味を持ち得る要素を拾い上げていきます。

素材は主に、自分の住む近所で見つけます。金物屋やダラーストア、リサイクルショップ、道ばたなどです。時には、素材自体が「こうなりたい」と語りかけてくることもあります。たとえば、銀色のダクトテープが更衣室のロッカーになったり、透明なプラスチックビーズが泡の代わりになったり。素材の選択には、ある種の「真実」があると感じていて、それは無意識の欲望やノスタルジー、そして現実的な条件に基づいていることが多いのです。

<ありがとうございました!9月のTokyo Gendaiで作品にお会いできるのを楽しみにしています。>

Douglas Watt

1990年生まれ、カナダのバンクーバーを拠点に活動するアーティストで、ムスクリアム族、スクワミッシュ族、ツレイル・ワウトゥ族の先住未譲渡領土上で制作を行っている。カールトン大学、サイモンフレーザー大学、OCADで学位を取得。近年では、Tara Downs(ニューヨーク)、Yaby(マドリード)、Pumice Raft(トロント)などで作品を発表し、カナダ各地でキュレーションプロジェクトにも取り組んでいる。最近では、トロントの Pumice Raft にて個展「Infamous Stain」を開催。