1998年、荻野いづみは日本人女性として初めて ミラノ・ファッション・ウィークでコレクションを発表。ファッションブランド「ANTEPRIMA(アンテプリマ)」のクリエイティブ・ディレクターとして、東京、ミラノ、香港をベースとして活動を続けてきました。その軌跡を作り上げてきたのは、ファッションだけではありません。現代アートへの深い情熱と、アーティストたちとのコラボレーションこそが、彼女のクリエイションに新たな命を吹き込んできました。

本インタビューでは、荻野さんが初めてアートに出会ったきっかけから、アーティストとのコラボレーションによって生まれた創造性の変化、そして日本アートシーンへの期待までを語っていただきました。

「私にとってアーティストは“神に近い存在”です。ファッションでは表現しきれないことも、アートならしっかりと訴えることができる。」

現代アートに関心を持ち始めたのはいつ頃で、どのようなきっかけだったのでしょうか?

ファッションでは表現しきれない感情や思想も、アートであれば伝えることができる──そう語る荻野いづみさん。アートとの出会いは、約40年前にさかのぼります。

「あるイタリアブランドのアジア圏でのディストリビューションを始めたのが最初のきっかけでした。そのブランドは当時まだ無名でしたが、グローバル展開を目指してアートを積極的に取り入れていました。その姿勢に感銘を受けて、“アートの力ってすごい”と感じました。競合ブランドも同様にアートを活用していて、これは単なるトレンドではなく、本質的にファッションと融合しうるものだと意識するようになりました。」

最初はギャラリーを訪れるなど「観る」だけだったといいますが、本格的に関わるようになったのは約30年前。忘れがたいのは、伊東 順二さんがヴェネチア・ビエンナーレ日本館のコミッショナーを務めた年の出来事でした。

「そのとき、日比野 克彦さんや千住 博さんが参加されていて、建築家の隈 研吾さんも準備段階から関わっていらっしゃいました。私はあくまでも出展を応援する立場として関わっただけですが、そのプロセスに触れる中で、とても大きな刺激を受けました。これが、私が現代アートに本格的に魅了されたきっかけです。」

以来、ヴェネチア・ビエンナーレには、毎回できる限り足を運ぶようになりました。

「アートには、国や文化を超えて“問い”を投げかける力があります。

そしてファッションは、より多くの人達に発信出来る力があります。アーティストとのコラボレーションは、私にとってクリエイションを超えた“対話”のようなものなんです。」

アーティストはどのように発見されているのでしょうか?リサーチ方法なども含めて教えてください。

アーティストとの出会いは、私が所属しているいくつかのアートグループがきっかけになることが多いです。それぞれ20人前後のグループですが、そのうちの5人ほどはどちらのグループにも属していて、親しくさせていただいています。よく一緒に旅を企画して、展示やビエンナーレ、アートフェアなどを観に行きます。

私は仕事で香港やイタリアを訪れることが多く、M+やCHAT(テキスタイル・ヘリテージミュージアム:Centre for Heritage, Arts and Textile)などのアート施設の支援にも関わっているため、アートの世界への情報は比較的早く入手しているかもしれません。もちろんアートフェアも行きますが、「何かを探しに行く」というより、自然に出会えるタイミングを待つことが多いです。

初めてご自身で購入されたアート作品についてお聞かせください。

もう50年近く前、結婚して小さなマンションを持った頃、あまりお金もない23歳くらいの若い時期でした。部屋の壁が寂しくて、「何か飾りたい」と思い、Claude Weisbuch のリトグラフを買ったのが最初です。アートの知識などまったくなかったので、「部屋が華やぐ気がした」のが一番の理由で選びました。

リトグラフだったので価格もそこまで高くなく、今も香港の主人の寝室に飾っています。色は少し褪せましたが、その風合いがむしろ愛おしく、あの頃の感覚を思い出させてくれる大切な作品です。

アート作品を購入される際に、相談される方はいらっしゃいますか?

「相談する」というほどではありませんが、仲の良いコレクターの友人たちと一緒に展示を見る時、「これ、私も持ってるわよ」と耳打ちされたりすると、心が動いてしまいます(笑)。もともといいなと思っていた作品でも、信頼している人が持っていると背中を押されるような気がします。

加藤 泉さんの作品に出会ったときもそうでした。あるコレクターの友人が「買うつもりはなかったけど、実際に飾ってみたらすごく良かった」と言われて、それを聞いて「私も買ってみようかな」と思ったんです。そういう何気ないひと言が意外と記憶に残り、最終的な決め手になったりするんですよね。

アーティストやギャラリストとの出会いで、特に印象的だった方はいらっしゃいますか?

本当にたくさんの印象深い出会いがありました。たとえば森美術館のプログラムを通して、Leandro Erlichさん、杉本 博司さん、塩田 千春さんなど、素晴らしいアーティストの方々と出会う機会がありました。

杉本さんとは、在ローマ・イタリア大使館でのファッションショーでご一緒しました。私のコレクションと杉本さんの文楽が交差する形で、とても印象に残っています。あとは一度、荒川ナッシュ 医さんが全身ボディペイントを塗りカエルの格好をして、カエルのように一緒に歩いたことは忘れられない思い出です。

荻野さんのファッションブランド「ANTEPRIMA」は、アーティストとコラボレーションをされていますが、きっかけはなんだったのでしょうか?

ファッションでは伝えきれないような事も、アートは表現することができると感じています。ファッションは常にマーケットや納期、コスト、量産の現実性などを考慮しなければなりませんが、アーティストはもっと自由に創作し、思考も深い。その違いに魅了されてきました。

もともとアートは私にとってプライベートな関心ごとであり、ANTEPRIMAの仕事とは切り離して考えていました。20年ほど前から単発的にアーティストとのコラボレーションを始めるようになり、近年では、私が70歳を迎えたタイミングで引退を考えた時期に「アートの力をコレクションに取り入れる」という新しい発想にたどり着いたのです。

以前は、例えば旅で得たインスピレーションを元にコレクションを作っていましたが、今はアーティストの視点や思想を学びつつ、その世界観をものづくりに反映させていくアプローチにシフトしています。趣味だったアートとの関わりが仕事へとつながり、コレクション制作がとても新鮮でより楽しく感じられるようになりました。チームも喜んでくれていて、「楽しい」と思えるうちは、もう少し続けてみようかなと思っています。

その変化によって、制作のプロセスはどう変わりましたか?

まず、シーズンごとにコラボレーションするアーティストを決めたうえで、デザインチームが一斉にリサーチに入ります。作品や背景、思想を深く掘り下げながら、「アーティストの考えをファッションでどう表現できるか」を考えます。

ファッションは常に時間との戦いですが、このリサーチは非常に重要なので、しっかりと確保します。その後のアーティストとのミーティングでは、作品やアイデアだけでなく、関心事や価値観も共有していただきます。私たちも素材や技法などについて準備しておき、さまざまな提案を行います。丁寧なリサーチがあるからこそ、提案の質も高まります。

提案を重ねる中で、アーティストが「Yes」と言ってくださったものを積み重ねていき、徐々に方向性を絞っていきます。そうして、両者の核心に迫っていくようなプロセスです。制作の過程では、最低でも3回はアーティストとの打ち合わせを重ねます。これは、アーティストとANTEPRIMAの両方の視点を尊重しながら、確かなコレクションを生み出すために欠かせないプロセスだと感じています。

コラボレーションの哲学について教えてください。

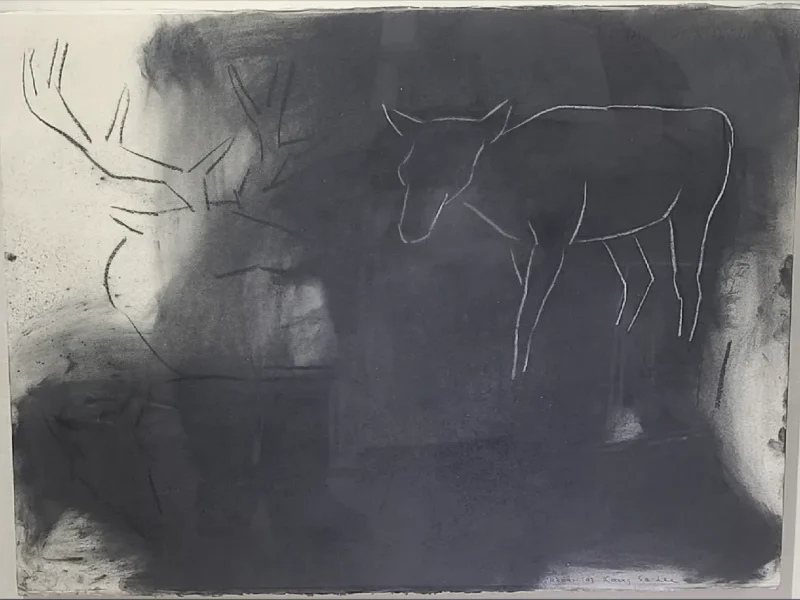

私たちにとって大切なのは、アーティストとその作品に最大限のリスペクトを持って接することです。ファッション業界ではアートとのコラボレーションは珍しくありませんが、ANETPRIMA の強みは、アーティストのビジョンを包括的にコレクションへ落とし込むことだと思っています。

ただ作品の画像をTシャツにプリントするのではなく、素材、色、技法、加工、シルエット、そしてランウェイの演出や音楽に至るまで、あらゆる要素を通してアーティストの世界観を表現することを大切にしています。

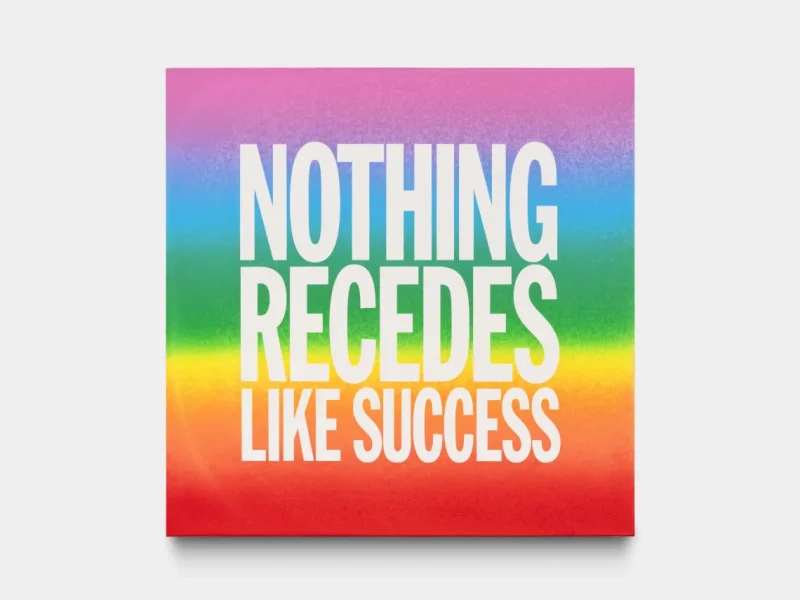

たとえばミカ・タジマさんとのコラボレーションでは、彼女の「Art d’Ameublement」シリーズにおいて、「アクリルに塗られた色彩の中に、自分自身がどう映り込むかを感じてほしい」とおっしゃっていました。その考えに基づき、ファッションショーでは半透明のグラデーションがかかった筒の中からモデルが登場するという演出を取り入れました。

また、自然に見聞きする音をジャカードタペストリーとして織り込む作品にも着想を得て、鐘の音からショーをスタートさせました。洋服のデザインや舞台装置も彼女のコンセプトに寄り添うかたちで提案しています。

加藤 泉さんとのコラボレーションでは、彼のペインティングをモチーフにしたインターシャのアルパカニットを制作し、さらにブラシで加工して起毛することで、作品の質感により近づけました。ファッションショーでは、彼が制作したサウンドをBGMとして用い、その世界観をショー全体に反映させました。

蜷川 実花さんとのコラボレーションは、サンプルが一切ない状態で彼女自らがANTEPRIMAのバッグにチャームを取り付け、「こういうものを作ってみました」と見せてくださったことから始まりました。その時は本当にごく少数のみの限定生産でしたが、すぐに完売となりました。

どのコラボレーションも多くのコレクターの方々に好評をいただき、本当にありがたく思っています。

国際的にご活躍されている荻野さんから、世界進出を目指す日本人アーティストに向けたメッセージやアドバイスをいただけますか?

私は、もともと「世界を目指そう」と意識してきたというよりも、目の前の一つひとつの仕事に真摯に向き合ってきた結果として、今の状況があると感じています。だからこそ、「今、目の前のことを全力で取り組むこと」そして何より「楽しんで取り組むこと」が最も大事だと思います。

そのうえで、私が大切にしているのは「言葉にする力」です。

たとえば「海外で展示をしたい」と願うなら、それを口に出してみる。「誰に見てほしいのか」が明確なら、その思いも声にして伝えてみる。私は何度も、そうして言葉にしたことで道が開けた経験があります。

誰かが具体的なビジョンを語ってくれたとき、私は「どうすれば応援できるだろう」と考え始めます。ビジョンが明確であればあるほど、そこから深い協働関係やプロジェクトが生まれていくのだと思います。夢は、語れば語るほど、周りの人が「応援したい」と感じてくれるのかもしれません。

最後に、Tokyo Gendaiに期待することがあれば教えてください。

世界のアートシーンを見ていると、東京は少し特異なポジションにあるように感じます。個人レベルでは情熱を持って活動されている方が多い一方で、国としての支援のあり方にはまだ課題があると思います。

イタリアやフランスでは、行政が文化を積極的に支援しており、広場の貸し出しや公共施設でのイベント開催なども日常的です。ヴェネチア・ビエンナーレでは政府高官が必ず開幕に出席していて、「国家として文化を支える」姿勢がはっきりと示されています。

日本も、国全体としての関与がもっと強くなれば、アートシーンはさらに飛躍できると信じています。Tokyo Gendaiには、国全体を巻き込み、文化支援の流れを一層強化するような役割を果たしてほしいと期待しています。そうすることで、東京が世界のアートシーンにおいて、より確固たる地位を築くことができるでしょう。

荻野いづみ

東京で生まれ育ち、1980年代に香港へ移住。某イタリアブランドの極東ディストリビューションを成功へと導いた後、1993年に自身のブランド「ANTEPRIMA」を設立。1998年には、日本人女性として初めてミラノコレクションに公式参加し、以来、年 2 回のショーで独自のスタイルを発表し続けている。同年に登場した手編みのワイヤーバッグは、大人の遊び心と卓越した職人技が融合した象徴的なアイテムとして高く評価され、今もなお世界中で愛されている。

現在もクリエイティブ・ディレクターとして国際的に活躍。近年は、現代アーティストとのコラボレーションショーが話題を呼び、各界から注目を集めている。現代アートへの深い関心を持ち続け、ギャラリーやアートイベントを通じてインスピレーションを得るとともに、アーティストとの協働を通じて、ファッションとアートの融合による独自のクリエイションを展開している。