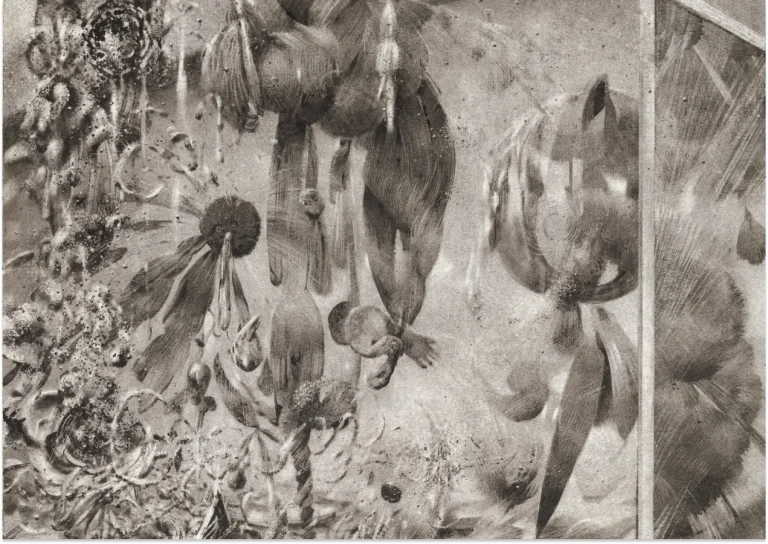

Untitled (exchange), detail, 2025 © Stefan Guggisberg. Courtesy Galerie EIGEN + ART Leipzig/Berlin.

ドイツ・ライプツィヒのスタジオを拠点に活動する Stefan Guggisberg は、独自のプロセス重視の絵画手法を確立してきました。真っ白な紙から始めるのではなく、まず油絵具をたっぷり染み込ませた紙を用意し、そこから少しずつ絵具を削り取ることで、思いがけないかたちを浮かび上がらせていきます。

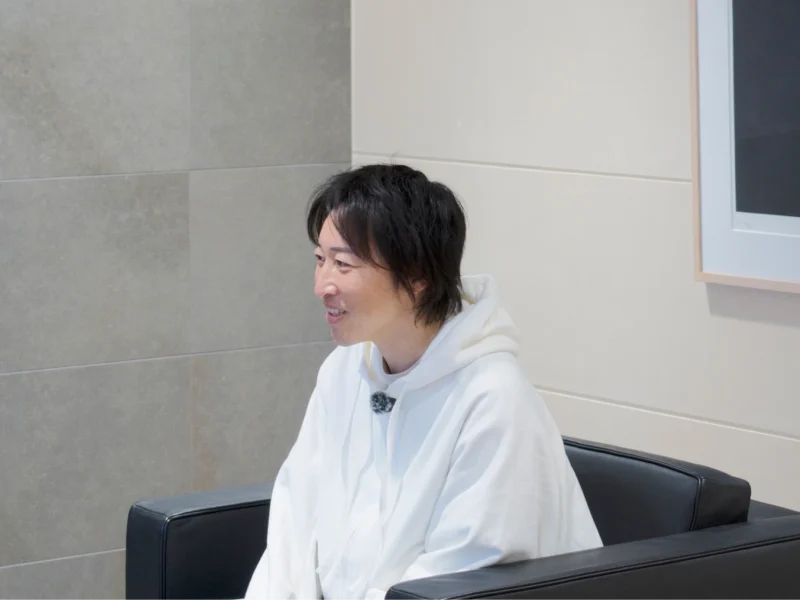

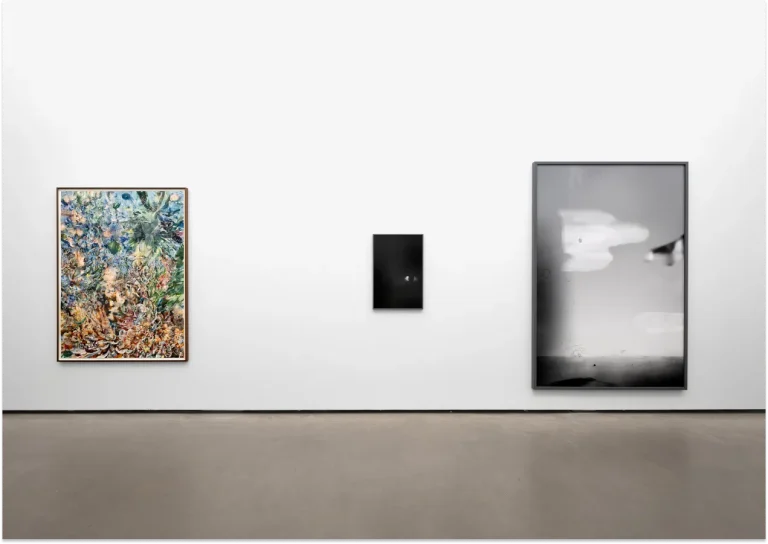

今年9月、Stefan Guggisberg は Galerie EIGEN+ART の一員としてTokyo Gendaiに参加予定。本インタビューでは、日々のルーティンや、直感の役割、そしてAI時代におけるアートの可能性についてお話を伺いました。

“アートは、私たち人間が自分の思考や感情、信念を映し出せる、最も自由な場かもしれません”

なぜアーティストになろうと思ったのですか?この道を選ぶきっかけとなった出来事や人、記憶などがあれば教えてください。

芸術的な環境で育ったので、アーティストになることは特別な決断というより、もともと身近な世界に入っていくような感覚でした。21歳のとき、深い個人的な危機に直面したのがきっかけです。そのとき、自分の中にある存在論的な問いに向き合える、あるいは答えが返ってくる可能性があるのは、アートの世界しかないと気づいたんです。

アーティストという仕事の中で、一番楽しいこと、そして一番難しいと感じることは何ですか?

アートは、おそらく私たち人間が思考や感情、信念を映し出すことができる、最も自由な場だと思います。一番難しいのは、その自由を自分自身の中に確保し続けることかもしれません。思考がその自由を妨げないように意識しながら、自分の中の可能性をちゃんと見つけて、活かせるようにしていく。そのための道を常に開いておくことが大きな挑戦です。

スタジオでの一日はどのような感じですか?制作に集中するための習慣はありますか?

娘を学校に送り出した後、だいたい朝8時ごろから一日が始まります。スタジオは古い工場ビルの中にあって、トラムの車庫の屋根を見下ろす静かな空間です。建物の間には小さな川が流れていて、木々に囲まれ、鳥たちが訪れる様子を一日中眺めています。スタジオに入ると自然に絵に引き込まれ、画面の中を目でたどりながら「次に何をするべきか」が見えてきます。まずは一杯の緑茶を飲んで、しっかり目を覚ますのがルーティンです。作品に深い集中が必要なときは、静けさを大切にします。でも、より繰り返し作業が続く工程では、社会的な問題や哲学的なテーマについて語られる音声をよく聴いています。AIについて語る Bayo Akomolafe のポッドキャストは特におすすめです。彼は、私の好きな現代哲学者のひとりです。

最近の制作では、どんなテーマや素材に関心がありますか?

しばらくの間、iPadで集中的に絵を描いていましたが、今は再び紙に油で描くことに集中しています。作品のテーマや要素は、制作のプロセスの中で自然と立ち上がってくるものです。私の制作の核には、「内省を通じて、混沌とした抽象的なかたちが突然“意味”を持ち始めるのはなぜか」を探りたいという思いがあります。私の作品は、現実がどう成り立っているのか、そして世界をどう“感じ始める”のかを問い直す試みでもあるのです。

絵具を重ねて削るというStefanさんのプロセスは、“考古学者の作業”にたとえられますが、ご自身ではどう思いますか?

考古学にたとえるのは、正直なところ少し違う気がします。というのも、考古学ではすでに存在している物質的なものを掘り出すわけですが、私の絵画のプロセスは、それとは逆に「ものがどうやって生まれ、かたちを取っていくのか」ということに関わっています。私が掘り出しているのは過去の遺物ではなく、生きたつながりや生成の本質に関する、より深い知のようなものです。科学的な関心も、どちらかといえば考古学より現代物理学や哲学に近いと思っています。

“AIアートは、これまでの時代のアートと同じように心を動かすのだろうか。そして、そこからどんな新しい視点が生まれてくるのだろうか”

最近特に影響を受けているアーティストはいますか?

時期によって惹かれる表現は変わるものですが、今はAIによってアートの世界全体に起きている大きな変化に興味があります。絵画において、4万年前の洞窟壁画と最先端のテクノロジーでつくられた作品を同じ文脈で考えられるというのは、驚くべきことだと思います。AIという“ブラックボックス”から、これからどんなイメージが生まれてくるのか、とても気になります。私の制作と同様に、AIもプロセスに基づいていて、結果が完全には予測できない。でも私の作品は直感や内省に導かれているのに対し、AIによるイメージはまったく異なる条件で生まれています。AIアートは、これまでの時代のアートと同じように心を動かすのだろうか。そして、そこからどんな新しい視点が生まれてくるのだろうか。

東京との関わりについて教えてください。また、この街の魅力はどんなところだと感じますか?

これまでに日本には2度訪れています。1回目は2019年、山梨でのアーティスト・イン・レジデンスに参加し、2回目は2022年に武蔵野美術大学の客員教授として来日しました。東京で特に心を動かされたのは、コントラストの魅力です。人であふれるにぎやかな通りのすぐそばに、静かな中庭のような空間がひっそりと広がっていたりする。そして、最先端の建築の間にひっそりと佇む神社。あの場の持つ超越的な感覚には、いつも深く心を打たれます。

<ありがとうございました。9月のTokyo Gendaiでまたお会いできるのを楽しみにしています!>

Stefan Guggisberg

1980年スイス・トゥーン生まれ。ライプツィヒを拠点に活動するアーティスト。グラフィックデザイン、写真と絵画を学んだ後、ライプツィヒ視覚芸術アカデミーで写真と絵画を学び、ネオ・ラオホの元でマスタークラスを修了。2022年には東京の武蔵野美術大学で客員教授を務めた。油彩による層を削り出す独自のプロセスを通して、抽象と知覚のあいだを探る絵画作品を制作している。これまでにGalerie EIGEN + ARTやKunstverein Geraをはじめ、ヨーロッパ各地で作品を発表している。

Stefan Guggisberg のオフィシャルウェブサイトは こちら